謹啓

向暑の候、益々のご清祥の事と謹んでお慶び申し上げますと共に、貴国の独立記念日をお祝い申し上げます。

以下の通り抗議文を提出致します。

今般、国会においてLGBT理解増進法案が可決成立しました。本法案の成立過程において、閣下は法案の早期制定を促す言動を繰り返し、岸田政権に対して強い働きかけを行われました。これは大使としての儀礼を欠いた越権行為であり、主権国家たる我が国の尊厳を著しく傷つけるものです。

本来外国の大使は、駐在国の文化を尊重せねばならないことは言うまでもありません。LGBTなどの性的少数者の権利は尊重されるべきですが、彼彼女らに対する受容の在り方はその国や地域、民族の伝統や風土によって多様です。そのうえで我が国は歴史的に性的少数者に対して寛容な固有の文化を築いてきました。しかしながら、そうした文化の多様性・固有性を軽視し、欧米の歴史や文化的背景に由来した特定の価値基準を普遍的なものと思念するのは傲慢な文化的偏見です。また、そのような価値基準を一概に適用すると、文化的摩擦や衝突を引き起こし、社会のいたずらな混乱を招きます。事実、本法案の制定によって、LGBTの差異が殊更に強調されることで、本来の趣旨に反した逆差別を助長したり、女性や子供の権利が不当に侵害される事への不安や懸念が高まっております。閣下は世界の文化の多様性・固有性に対する認識が欠如していると言わざるをえません。(文化軽視)

しかも、このような欧米の特定の価値基準に基づいた法案を、一国の大使が公然と駐在国の政府に要求し推し進めるのは明らかな越権行為であり、内政干渉と言わざるをえません。閣下は、本年2月15日に日本記者クラブで会見し「(LGBTQの)理解増進だけでなく、差別に対して明確に、必要な措置を講じる」ことを首相や国会に要求されました。これを受けたかのように、岸田首相は同月17日にLGBT法案の国会提出に向けた準備を進めるよう党内に指示しました。たしかに、本法案は国会での正当な議決を経て成立したものではありますが、自民党内でも反対派が多数であったにも関わらず国会に提出され、極めて短時間の審議で採決されるなど慎重な民主的なプロセスを欠くものでした。そこまでして岸田首相が同法案の成立を強行した背景には、閣下の強い働きかけとG7広島サミットで欧米各国との足並みを揃えるために同法案の成立を急ぐ岸田首相の政治的打算が作用したものと疑わざるをえません。無論、LGBT法への賛否については我が国内においても様々な意見がありますが、何れにしてもそれらは我が国の主権の範疇で議論されるべき国内

問題であり、外国使節である閣下が口を差しはさむ事柄ではありません。(内政干渉)

先般のG7広島サミットに際しては、閣下が主導して、我が国を除くG7参加国とEU7か国の大使による連名で、LGBTの権利を守る法整備を求める書簡を岸田首相に提出されました。その根拠として、G7のなかで我が国だけがLGBTへの差別禁止法の整備が立ち遅れていることを挙げられたと聞き及んでおります。しかし実際には、アメリカにおいても連邦レベルの差別禁止法は存在せず、我が国だけが法整備していないとの認識は事実に反します。このような事実に反する喧伝を行うことは、我が国があたかも性的多様性における後進国であるかのような印象を内外の世論に与え、我が国の国際的名誉を棄損するものです。また他国による我が国の文化的固有性に対する偏見を助長し、国際的孤立化を招きかねないという意味でも看過できません。(名誉棄損)

LGBT法は、発祥した欧米諸国の内部においても深刻な社会的分断と対立、混乱を招いており、アメリカ国内においても保守層を中心として広汎な反対運動が起こっています。したがって、閣下の政治的主張は、米国内における特定の世論を代弁したものに過ぎません。しかしながら、一国全体を代表する筈の閣下がこのような特定の政治的主張を繰り返されることは、我が国民の対米認識を歪め、対米感情を悪化させることで日米両国の友好関係を阻害しかねません。我々は「自由と民主主義」を重んじる貴国の善良なる国民と連帯し、普遍主義に基づく価値の押し付けではなく、文化の相互尊重の上に立つ真の友好関係を呼びかけたいと思います。(友好関係の阻害)

先のG7広島サミットにおいては、バイデン大統領は我が国の主権が及ばない米軍岩国基地から入国しました。閣下が岩国基地まで大統領を出迎える姿は、まるで植民地の総督が宗主国の元首を奉迎するかのように映りました。聞くところによると、貴国大統領が訪日時に米軍基地から入国するようになったのはトランプ前大統領の時からだそうです。本来対等である筈の両国関係において、貴国大統領が米軍基地から入国する事は、我が国に対する外交儀礼を欠き、主権国家としての尊厳を著しく傷つける行為です。我が国は貴国と同盟関係にありますが、真の同盟関係は支配と従属ではなく、互いの主権を尊重しあう対等な関係の上に築かれるものです。(尊厳の冒涜)

以上に記した閣下の言動に対し、多くの日本国民は憤怒しております。本来であれば、林外相が閣下を召喚して抗議し、貴国政府に対して閣下の更迭を勧告すべき所ですが、岸田政権を含む歴代の自民党政権は貴国への従属政策を続け、我が国民の声を正当に代弁しておりません。したがって我々国民有志が政府に代わって閣下に抗議の意思を伝え、これまでの一連の内政干渉とも言うべき言動を撤回し、我が国民に謝罪することを求めます。また今後、貴国大統領が我が国を訪問する際には、米軍基地からの入国は控えるよう強く求めます。

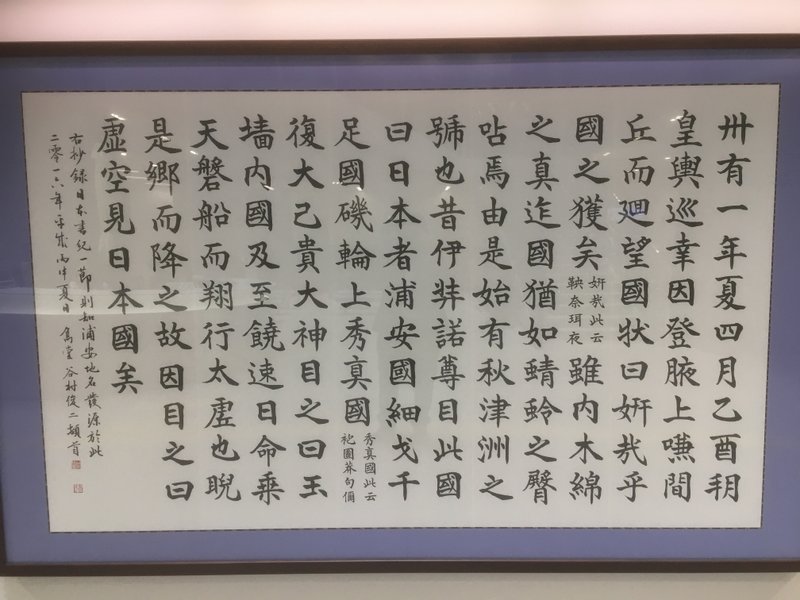

最後に、この書簡を貴国の独立記念日である本日(7月4日)に提出する理由は、貴国の偉大な建国の歴史に敬意を表すると共に、貴国が英国から独立を勝ち取ったように、我が国も貴国に対して真の独立を求めるからであります。今般、岸田首相が閣下の内政干渉に屈したのも、詰まるところ、我が国が戦後GHQによって主権を奪われて以来、いまだに真の独立を回復していないからです。よって今般の一件を契機として、貴国が我が国に主権を返還し、真に対等な同盟関係を樹立することを切望致します。

謹白

ラーム・エマニュエル駐日米国大使閣下

令和5年7月4日 対等な日米関係を求める国民有志の会

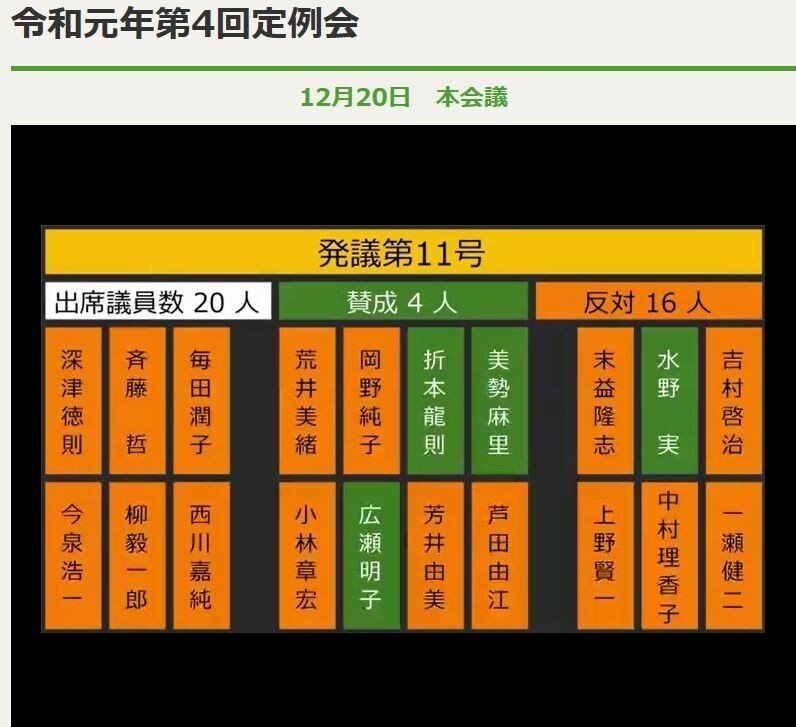

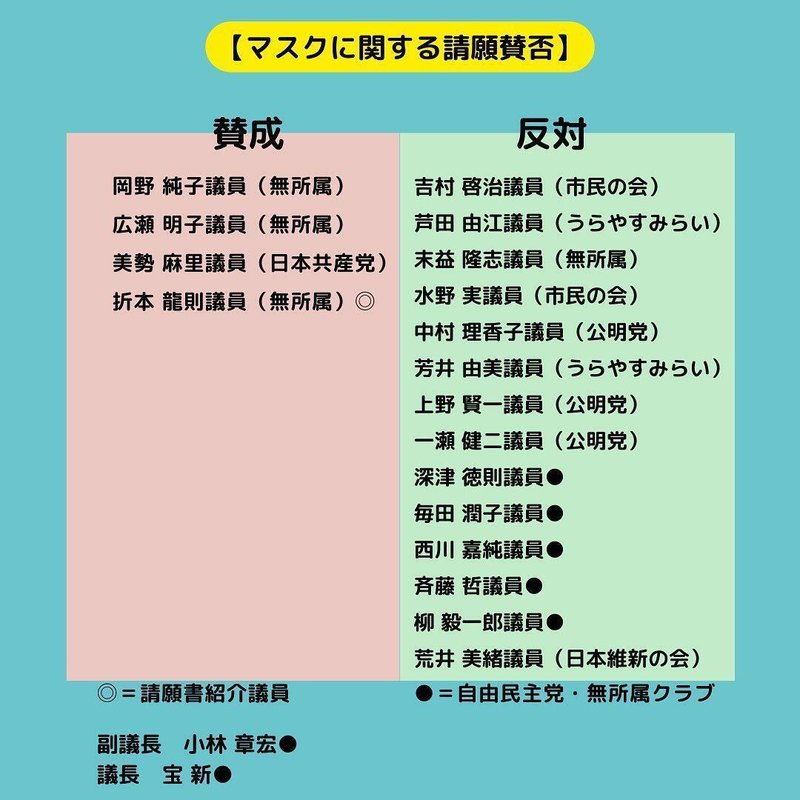

代表 千葉県議会議員 折本龍則

賛同者一覧

福島伸享 衆議院議員

田沼隆志 千葉県議

石本崇 岩国市議

岩田将和 江戸川区議

小坂英二 荒川区議

小林ゆみ 杉並区議

佐野允彦 所沢市議

杉本延博 御所市議

戸村ひとみ 旭市議

鳥谷恵生 四万十市議

古木邦明 大和市議

保坂康平 四街道市議

西村日加留 前大阪府議

稲村公望 元日本郵便副会長

小野耕資 大アジア研究会代表

甲斐正康 みちばた代表

金子宗徳 里見日本文化学研究所所長

木原功仁哉 弁護士

木村三浩 一水会代表

佐藤和夫 英霊の名誉を守り顕彰する会会長

高池勝彦 新しい教科書をつくる会会長・弁護士

田母神俊雄 元航空幕僚長

坪内隆彦 『維新と興亜』編集長

頭山興助 呉竹会会長

西村眞悟 元衆議院議員

針谷大輔 統一戦線義勇軍議長

福永武 不二歌道会代表

本間奈々 なの花会代表

水島総 チャンネル桜社長

南出喜久治 弁護士

村田春樹 外国人参政権に反対する市民の会代表

英文

July 4, 2023

The Honorable Rahm Emanuel

Ambassador to Japan from the United States

Dear Sir:

We the undersigned are a group of volunteers, addressing you on behalf of the Japanese government and people. By design we write to you on July 4, a great holiday that stands for America’s independence.

Our message concerns the recently passed LGBT law for which Your Excellency vigorously lobbied. This unrestrained advocacy on your part—or so we feel—was at odds with ambassadorial decorum and with our dignity as a sovereign nation.

It only stands to reason that foreign ambassadors must respect the culture of the country in which they are stationed. As it happens, our country has historically developed a unique culture of tolerance towards sexual minorities which Your Excellency’s attitude hardly seemed to recognize.

It is unwise to assume that specific values derived from one’s own history and culture are universal. Moreover, the blanket application of such value standards creates cultural conflict and gives rise to social disruption. We are concerned that the enactment of this law will unjustly infringe the rights of women and children by placing a particular emphasis on LGBT differences.

Moreover, Your Excellency’s use of the ambassador’s office in promoting this bill has been a clear act of overreach and interference in our internal affairs. At a press conference at the Japan Press Club on 15 February of this year, Your Excellency demanded that the Prime Minister and the Diet “not only improve understanding [of LGBTQ people] but also take clear and necessary measures against discrimination.”

We have no doubt that Prime Minister Kishida’s decision to go to such lengths to force the passage of this bill was a direct response to Your Excellency’s personal lobbying. No matter the merits, this issue deserved to be discussed within the scope of Japan’s sovereignty, without being subjected to political pressures from a foreign envoy.

On the occasion of the recent G7 Hiroshima Summit, you took the initiative to submit a letter to Prime Minister Kishida, jointly signed and addressed to Japan by the ambassadors of the other G7 countries. This letter called for the development of legislation to protect LGBT rights—on grounds that Japan was lagging behind other G7 countries in the development of anti-discrimination laws regarding LGBT people.

Ironically, it was your own country that conspicuously lacked—and still lacks—an anti-discrimination law on LGBT matters at the federal level. But the propaganda campaign depicted Japan as a backward country in matters of sexual diversity. This created a mischievous impression which obviously harmed Japan’s reputation. It will certainly encourage prejudice against Japan and might even lead to international isolation.

LGBT laws have caused serious social division, conflict and confusion within their Western countries of origin—especially in the United States. Your Excellency’s advocacy does not represent the totality of US opinion on this subject but only a part of it. Meanwhile, Your Excellency’s assertions distort the perceptions of the Japanese people towards the US and worsen the feelings of Japanese towards the US.

We the undersigned stand in solidarity with the good people of your country who value freedom and democracy. We call for genuine friendship based on mutual respect for cultures, rather than the imposition of values based on partisan viewpoints.

At the recent G7 Hiroshima Summit, President Biden entered Japan from the US military base at Iwakuni, which is a portion of our national territory still outside our sovereignty. In the context of our bilateral relations, which are presumed to be on equal footing, the fact that the American President entered Japan from a US military base on our territory was a breach of diplomatic etiquette towards our country and an affront to our dignity as a sovereign nation.

Many Japanese citizens are outraged by Your Excellency’s words and actions as described above. But successive LDP governments up to the present time have continued their policy of subservience to your country and have not given a legitimate voice to the wishes of the Japanese people.

Therefore, as the people’s volunteers, we convey this protest to Your Excellency with a demand that you apologize to the people of Japan, withdrawing those words and actions of yours that could be described as interference in our internal affairs. We also strongly urge that American officials on future visits not enter our sovereign territory from US military bases located in Japan.

For decades, Japan’s prime ministers up have yielded to U.S. interference in our internal affairs because our country never regained its sovereignty after American occupation forces took it away at the end of the last world war. We hope that recent incidents will be used as an opportunity to reestablish our sovereignty and create the basis for an alliance between equals.

Sincerely yours,

National Volunteer Association for Equal US-Japan Relations

Representative

Tatsunori Orimoto, Chiba Prefectural Councillor

_____________________

Nobuyuki Fukushima, Member of the House of Representatives

Takashi Tanuma, Chiba Prefectural Assembly member

Takashi Ishimoto, Iwakuni City councillor

Masakazu Iwata, Edogawa Ward councillor

Eiji Kosaka, Arakawa Ward councillor

Yumi Kobayashi, Suginami ward councillor

Mitsuhiko Sano, Tokorozawa City councillor

Nobuhiro Sugimoto, Gosho City councillor

Hitomi Tomura, Asahi City councillor

Keisei Toriya, Shimanto City councillor

Kuniaki Furuki, Yamato City councillor

Kohei Hosaka, Yotsukaido City councillor

Hikaru Nishimura, Former member of the Osaka Prefectural Assembly

Supporters:

Koubou Inamura, Former Vice Chairman of Japan Post

Kousuke Ono, Representative of Great Asia Study Group

Masayasu Kai, Representative of Michibata

Munenori Kaneko, Director, Satomi Institute for Japanese Studies

Kuniya Kihara, Attorney-at-law

Mitsuhiro Kimura, Representative of Issuikai

Kazuo Sato, Chairman, Association for the Honour and Recognition of Heroic Spirits

Katsuhiko Takaike, Attorney-at-law ,Chairman, Association for the Creation of New Textbooks

Toshio Tamogami, Former Chief of the Air Force Staff

Takahiko Tsubouchi, Editor-in-Chief, Ishin to Koua

Okisuke Touyama, Chairman, Kuretake-kai

Shingo Nishimura, Former member of the House of Representatives

Daisuke Hariya, Chairman of the Unification Front Volunteer Army

Takeru Fukunaga, Representative of Fuji kadou Kai

Nana Honma, Representative of the Nanohana Kai

Satoru Mizushima, President, Channel Sakura

Kikuji Minamide, Attorney-at-law

Haruki Murata, President, Citizens’ Association Against the Suffrage of Foreigners

Tetsuhide Yamaoka, Strategic Information Analyst