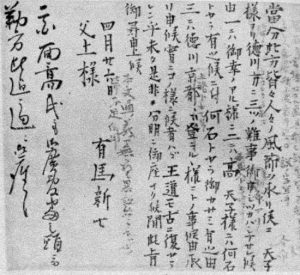

父への書状

新七父宛書簡

「当分此方皆々人々の風節を承り候に、天子様より徳川方に三つの難事お申しつかはしなされ候由、一には御幸のある様に、二には高 天子様には何石とやら御かさみこれある由、三には徳川、京都へ登らるゝ様にとの事候由、承り申候。実にこの様に候はゞ、王道も古へ復せられん乎。未だ是非分明に御座なく候間、此旨御尋申上候。」

これは天保八年(一八三七年)、ある薩摩藩士の子が十三歳の時に父に送った書状である。その薩摩藩士の名は、有馬正直、子の名を有馬新七、後に号して有馬正義という。天保八年といえば、大塩平八郎の乱や生田万の乱が起きた年であり、盤石を誇った徳川幕府の威光にようやく陰りが差し始めた頃ではあるが、いまだ誰しもその終焉など予想しえなかった時代である。その当時の風説に、天皇陛下が徳川に対して三つの難事を仰せ出だされたというのである。その一つは、陛下が自由に行幸あそばされること、第二に、朝廷の石高を増加すること、そして第三に将軍宣下のため、将軍自ら上京して、これを拝受すること、とする御要求である。慶長二十年の禁中並公家諸法度を始めとする徳川幕府の朝廷政策は、主として朝廷を敬して遠ざけるものであった。寛永三年(一六二六年)に三代将軍徳川家光が上京した際、二条城に時の後水尾天皇を御迎えしたのを最後に、文久三年(一八六三年)、孝明天皇が賀茂社に行幸されるまで、実に二百四十年に亘って行幸はなく、その間、天皇はあの狭い御所に押し込められていたのである。また幕府が朝廷に献上した御料は僅々三万石に過ぎず、全国で一千万石、徳川三百万石といわれた石高からすればその経済的衰微は覆うべくもなかった。さらに将軍宣下に関しても、上述した家光以来、徳川将軍による上京は文久三年に将軍家茂が孝明天皇に拝謁するまで絶えてなく、歴代の将軍は江戸に居ながらにして将軍職を拝受してきたのである。この風説は虚説に過ぎなかったが、若き日の有馬新七が、そうした風説を言挙げし、もし事実がそのようであれば「王道も昔へ復せられん乎」と述べているのは、幼心に抱いた尊皇心の発露に他ならない。

有馬新七は、幕末の薩摩において精忠組の領袖として頭角を現し、文久二年(一八六二年)の寺田屋事件で倒れた尊攘の志士である。彼はしばしば「尊攘激派」と称され、猪突猛進型で後先顧みないタイプの志士と目されているが、その行動は深い思想的根底に根差し、公武合体論が主流の雄藩のなかでいち早く尊皇討幕の旗印を掲げ、明治維新の端を開いた人物としての正当なる評価は寡聞にして知らない。そこで本稿では、行動派たる有馬新七の思想的面目に焦点を当て、なかでも彼の思想形成に与えた崎門学の影響について特筆することにしたい。崎門学は江戸時代前期の儒者・神道家である山崎闇齋が創始した学問であり、あくまで皇室中心主義に立ちながら、朱子学的な大義名分論を高唱することから日本的朱子学とも称され、幕末における尊皇討幕運動の思想的源流にもなった。後述するように、有馬新七はこの崎門学を根本思想に据え、自らの出処進退の指針とした。したがって、新七と崎門学の関係を特筆することは、崎門学が有馬新七という人物を通して幕末維新史に及ぼした思想的影響を考察することにもつながる。本稿は以上のような視点で記す。

立志まで

有馬新七は、文政八年(一八二五年)十一月四日、薩摩藩伊集院町の郷士である坂木貞常(通称、六郎)の子として誕生した。三歳の時に、父貞常が城下士である有馬家に入り跡目を継いだことから、一家で鹿児島城下に移住した。この有馬家は、むかし八幡太郎義家に従って奥州討伐に功があったとされる平正純より出で、この正純が摂津の有馬郡を賜ったことから有馬姓を名乗ったのが始まりと言われる。その後、正純の孫純長が島津家の始祖である忠久に従って薩摩に入り、その子孫に至って城下士に列せられた。代々有馬家では、正の字を通字として用いていたことから、貞常も正直と改名し、新七も正義と名乗った。新七の教育上、最初の感化を与えたのは、父正直や正直の弟で坂木家の後を継いだ叔父の坂木貞明である。正直は頭脳人に優れ六歳で唐詩選を暗誦した秀才であり、鹿児島の藩校である造士館で七年学んだ。また叔父貞明も、十八の時、江戸に遊学して直真影流の免許皆伝を得た剣術の達人であり、郷土伊集院の子弟を懇篤に指導したことから、安政四年、英主島津斉彬によって造士館の助教に抜擢された。この抜擢は郷士の身分としては異例であり、西郷南洲等鹿児島の城下士も貞明には一目置いて、しばしばその下を尋ねたという。こうした父と叔父の薫陶を受けることで、新七は文武両道、好学尚武の気質を養っていった。

しかし天保二年、新七七歳の時に、正直は、近衛忠煕の夫人となった島津斉興の養女郁姫の御附を命じられ、京都に上ることになった(以来、正直は弘化四年に没するまでの十五年間の大部分を京都で過ごすことになった)。このため、正直は新七の養育を近所に住む友人の佐藤隆盛に託し、以来新七は、この隆盛の懇切な指導のもとで読み書きを習い、また古今の忠臣義士の話を聴いて胸を躍らせたのであった。天保四年に父正直が帰国すると、他の薩摩藩士の子弟と同様に『論語』や『孟子』の素読を学び、やがて『三国志』や『太閤記』、『漢楚軍談』や『呉越軍記』等の軍記物語を愛読するようになった。なかでも新七が最も強い感銘を受けたのは『太平記』であり、彼はこの物語のなかで描かれた大楠公こと楠正成の忠勇義烈な生き方に感激し、その純忠至誠の精神に深い敬仰を寄せるとともに、自らも勤皇の大義と国体護持の責務に目覚めたのであった。冒頭で紹介した新七が正直に宛てた書状は、このころに書かれたものであり、大楠公から尊皇の洗礼を受けた新七の思想的萌芽を示している。ちなみに、この書状を新七が書いた十三歳は、高山彦九郎が『太平記』を読んで感激し、尊皇を志した歳と同じであり、後に「今高山」と称される新七と高山の不思議な因縁を感じさせる。

さても新七は、上述した思想的萌芽を培養するに、崎門学を以て肥料としたのであるが、そのことを語る前に、まず、新七の生まれ育った土壌である薩摩と崎門学との因縁に触れねばならない。『有馬新七先生百年祭記念誌』(昭和三十七年、鹿児島県伊集院町発行)に収められた「有馬新七正義」は、次の様に記している。「わが鹿児島に関係の深い僧桂菴の流れを汲む土佐の山崎闇齋が徳川時代の初めに京都に出て朱子学を講じると共に山崎流の垂加神道を説き、其の流れは浅見絅齋、若林強齋、玉木慎齋に伝えられ、慎齋の弟子井上祐珍は、鹿児島諏訪神社の神官であった関係から、山崎闇齋の学統を薩摩に伝え、鹿児島藩士の尊王精神の涵養に資するのであります。また寛政四年(一七九二年))高山彦九郎が薩摩を訪れ、幕府を排斥して天皇を政治の中心とする日本々来の政治のありかたを実現すべきことを説いており、・・・彦九郎はこのときわが伊集院の町を通過しているのであります」。たしかに岡次郎氏の『崎門学脈系譜』を見ると、薩摩に崎門学を伝えた井上祐彦の後には、祐住、出雲、石見と、何れも井上姓の名が見える。また寛政の三奇人の一人である高山彦九郎もまた安藝の唐崎常陸介から崎門学の影響を受けた熱烈な尊皇家であり、この高山の入薩を通して、薩摩には崎門の学風がもたらされたと考えられる。それだけではない。鹿児島出身の白尾国柱という学者は、竹内式部の門人である伏原宣條という公卿に師事した崎門派の人物であり、「神代三陵考」や「楠子伝弁義」、「倭文麻環」等を著して薩摩に尊皇精神を伝えた。周知の様に、竹内式部は、山崎闇齋の学統に連なり、幕府に対する皇権恢復の企てである宝暦事件で弾圧された勤皇の志士であり、彼の弟子である伏原は桃園天皇の侍講を務めていたことから、式部の教えを天皇に進講した。実は上述した高山彦九郎も、寛成二年に上洛したした際に、伏原に師事しており、彼が入薩した動機の一つは、同門の白尾に会うことであったとされる。この他にも、上原尚賢や山之内作次は、浅見絅齋の『靖献遺言』を推称して大義名分を唱え、上原は藩主斉興に進講し、久光幼時の教育を担当し、山之内は藩校造士館教授として薩摩に勤皇精神を広めた。ちなみに、上原の弟は平田助七郎という名で、靖献と号し、江戸で新七と同じ山口菅山に師事している。(昭和六年、渡邊盛衛編纂、『有馬新七先生伝記及遺稿』)

崎門学による精神修養

このように崎門学と浅からぬ因縁を有する薩摩の土壌で成長した新七が直接崎門学に触れたのは、天保九年、すなわち彼が十四歳で元服した頃に師事した面高俊陽の指導によって浅見絅齋の『靖献遺言』を読んだのが端緒である。面高は父正直の友人であり、藩主島津斉興の幼少時の御守役を務めた硬骨漢であった。しかし主君への直言をも辞さない剛毅な性格が禍いし、文化年間の末に久保之正と藩の政策を批判して屋久島に流され、赦免の後は伊集院に草庵を結んで薩摩の子弟を訓育していた。この面高と共に種子島に流謫された久保之正は『伊呂波御歌謹解』や『薩藩士風伝』を著した学者であるが、彼が子弟教育の書として殊の外尊重したのが『靖献遺言』であった。『靖献遺言』は貞享四年(一六八七年)、山崎闇齋の高弟で崎門正統の学を受け継いだ浅見絅齋が著した書で、シナの忠臣とされる八人の事績と遺言を編述した書物である。君臣内外の義を厳格に正すことから幕末における尊皇攘夷運動のバイブルとされ、志士にしてこの書を読まざれば肩身を狭くしたと言われる。新七の父正直と叔父貞明は上述した面高と久保の交友であったことから、面高に新七の教育を依頼したのである。

翌、天保十年、新七十五歳の時には、崎門学における重要文献である『神皇正統記』や『保建大記』などを読み、君臣の大道の究明に努めた。『神皇正統記』は、南朝の忠臣である北畠親房が後村上天皇に献上した書であり、『保建大記』は、山崎闇齋の高弟である鵜飼錬斎と桑名松雲に師事した栗山潜鋒が第百十一代後西天皇の第八皇子である八條宮尚仁親王に献上した書である。何れも天皇御歴代の治績を記した歴史書であるが、中世以降における皇威失墜の原因を、天皇の失徳失政に求め、朝政回復のための君徳涵養を説いた書である。さらに新七は、崎門学のみならず、山崎闇齋が創始した垂加神道にも関心を向け、闇齋が『日本書紀』神代巻について講義した『神代巻口授筆記』など、垂加神道書を始めとする国典を読んだ。天保十二年、十七歳の時には、藩から造士館書役を命じられたが、学業を優先するためこれを辞退している。ところが同じ年に友人と喧嘩して禁足を命じられてからは、本居宣長の『古事記伝』を読み、闇齋による『日本書紀』神代巻の注釈書である『風水草』を書写するなどし、禁足を解かれた翌天保十三年には『書神代巻後(神代巻の後に書す)』と題する一文を認めている。

こうした新七の学問修養において転機となったのは、天保十四年九月、十九歳の時、兼ねてよりの志望であった江戸への遊学が叶い、崎門学の正統を継ぐ山口管山への入門を果たしたことである。山口菅山は、浅見絅齋の弟子、つまり山崎闇齋の孫弟子にあたる若林強齋に師事した山口春水の孫である。この山口春水と云う人物は、崎門学の発展にとって重要な人物で、若林強齋に、その学塾である「望楠軒」の名の由来ともなった「仮初にも君を恨み奉るの心起らば天照大神の名をば唱ふべし」という楠公の言葉を紹介したことでも知られており、春水の孫である菅山も、上述した「望楠軒」を継いだ西依成齋及び墨山に学を受け、後叔父の岡畏齋に学んだ崎門学の泰斗である。その山口菅山に師事した訳であるから、かくして新七は紛れもない崎門正統の士、望楠学派の一員となったのである。この菅山への入門は、すでに京都において、鈴木遺音や梅田雲浜といった崎門人脈と交際があったとされる父正直の薦めによるものかもしれない。新七は弘化二年二月に上京するまでの一年有余を菅山の下で学んだ。

室鳩巣への論駁

望楠学派の碩学たる山口菅山の下で崎門学の研鑽に努めた新七の思想的成果を伺わせるのが、天保十五年(弘化元年)、新七が二十歳の時に著した『楠公論廼弁』である。楠公こと楠木正成は、後醍醐天皇による建武親政を輔翼した忠臣として知られるが、当時江戸幕府の御用学者であった室鳩巣は、その著『駿台雑話』のなかで、楠公の進退に忠義に悖る点があるとして誹謗した。かねてより『太平記』を愛読し、「望楠学派」の一人として深く公を敬仰していた新七はこれを読んで慨嘆し、逐一その所説を論駁したのが上述の書である。かつて高山彦九郎もこの『駿台雑話』を読んで憤慨し、腐儒何をかいわんやと言って同書を投げ捨てたとされるが、そのことが『楠公論廼弁』の注釈にも記されているのは、薩摩に尊皇論を鼓吹した彦九郎の思想的痕跡を示すものであろうか。さても、以下にその内容について見てみよう。

まず鳩巣は、世の正成を尚ぶひとが、これを孔明に比するのは、両者が共に兵略を極め父子共に忠死したからであるが、その出処進退には異なるところがあると述べ、劉備による三顧の礼を待ってはじめて出廬した孔明に比して、後醍醐天皇の召しに応じて笠置の行在に馳せ参じた正成の出処進退は議すべきところがある(軽率である)と述べたのに対して、新七は、これは鳩巣がシナかぶれの腐儒者で我が国の国体を知らないからだと反駁し、「漢土には匹夫下賤の者も王位を奪い、君をも弑する悪風俗の国にて、彼の王等の統の正しく仕うべく主も有り、逆賊の徒にて統の正しからぬ仕えまじき主も有るめれば、出処去就ちょうことも有りて、其が統の正不正をも論うことも有りなむ。皇国は可掛くも綾に可畏き皇祖神命の事依さし定め給える随に、皇孫命の天地を統御給い四方に照臨座して天下所知食す大御国になむ有れば、臣子等は皇神を敬奉り、天皇命を畏奉り、朝廷辺を護奉り、雄々しき大和情を振起し、天皇命の伊賀志御稜威を四方に充満行い給える大御政を輔翼奉り、御食国を天と長く地と平けく聞食す事を、朝な夕なに祈奉りなむぞ当然の道にこそ有れ。然ればこの臣子等の天皇命に奉仕上るは、初めより彼の出処ちょうことをかにかくと論うに及ぶまじき事なりかし。」と述べ、神皇の正統明らかなる我が国に於いては、出処進退の吟味など要らず、ただ朝廷御危急、皇国興廃の秋には勤皇の兵を起こして天皇辺に馳せ参るのが臣子の務めであると述べている。

また鳩巣が、正成は功名欲しさのために戦ったのだと述べたのに対しては、元弘の乱に際して天下の武士がほとんど北条幕府について勤王の者が少なかったなかにあって、正成一人が大義を唱えて勤王の義兵を挙げ、わずか五百の寡兵を以て数十万の幕府軍を退けたことで天下の士気が鼓舞され、新田足利赤松が決起して幕府滅亡に繋がったことから、正成こそ建武親政の功労第一というべきであるにもかかわらず、朝廷は足利を功労第一とし、正成には検非違使の官を与えるのみで昇殿さへもお許しにならなかった。それでも正成は、露ほども己が功業に誇る心なく、朝廷を憾み奉らなかったばかりか、従容と湊川に赴き最期まで忠義の赤誠を貫いたのである。その正成を功名欲しさの人物と言うのは甚だしい妄論であると述べている。

さらに楠公が建武中興後、新田、足利諸氏の下に列して重用されなかったのは、公の人格力量が劣っていたためであるとの批判に対しては、臣として任用されるとされないとは君の御慮りによるもので臣子等の与り知る所ではない。「三度諌めて聴かざれば則ち去る」というのはシナの風俗であり、我が皇国に於いては、臣子等はただ君を畏敬し奉り、才力の限りを尽くすのみであり、たとえ君に疎んぜられても、どこまでも仕え奉るの他はないと述べている。この他にも鳩巣が、正成の軍略を反復常なき韓信のそれになぞらえ、公が湊川で自決するとき弟の正季と語った「七生賊滅」という最期の一念を「はなだだ陋なり」と述べたのを、新七は、公の忠義を知らざる所以として激しく難じている。

このように、新七は楠公の忠勇義烈な生き方の中に、我が国においてシナとは決定的に異なる臣子の道を見出した。それは君臣の名分を明弁して勤皇挙兵の魁を成し、姦賊を討伐するも、己が功を誇らず、たとえ主君に疎んぜられても、己が才分を尽くしてどこまでも君に仕え奉るということであり、これこそまさに楠公が言ったとされ、望楠軒の名の由来ともなった「仮初にも君を憾み奉るの心起らば天照大神の名を唱うべし」という言葉に現れた精神に他ならない。菅山から望楠の薫陶を受けた新七もまた、皇国たる我が国の臣道を体現した楠公の精神を継承し、自らも勤王の魁を成さんことを固く誓ったのであった。

こうした新七の楠公敬仰は、彼の精神を一貫して揺らぐことがなかった。安政三年(一八五六年)、再度の江戸遊学を許された新七は、鹿児島から都に向かう途中、兵庫の湊川にある楠公の墓所を参拝して感激措く能わず、次のような文を認めている。「臣として忠に死し、子として孝に死するは、此れ臣子の職分なり。天朝中葉より以還、皇道日に陵遅し、名分明らかならず、士に全節なく、君臣の義欠く。独り楠公正成、誠神明に通じ、勲王室に存し、沢生民に存し、磊々落々愈々盛なり。後来朝廷を翼戴し節を致し義を守る者殆ど鮮く、公の節百錬の剛なし。嗟哉、生と義と孰れか重く孰れか軽き。士たる者、豈に烈々轟々、大義を天下に倡へざらんや。余数百歳の後に生れ、公の人となりを欽望し、その祠に詣づること既に数回、毎に慨然として太息し、潸然として涙下る。嗚呼、公の時に遇はざるは、則ち実に天下万世の不幸なり。後人孰れか其の遺烈を続ぎ、復古の志を懐かん。五百年に必ず英雄の興るあり。今時は則ち然るなり。古祠の下過ぎるあらば、則ち子細に思量せよ。安政丙辰冬十一月、平武麻呂(新七のこと)謹んで書す。」

楠公社の創建

楠木神社

後に、万延元年(一八六〇年)、薩藩伊集院郷石谷で民生の開発指導を任されていた新七は、同地に楠公の祠堂を建立している。この時、新七が御神体として奉安した楠公の木像は、石谷の領主町田氏が、湊川の広厳寺にあったのを薩摩に持ち帰ったものとされ、さらにこの楠公像を広厳寺に納めたのは湊川神社を創建した水戸光圀であるとされる。この由緒ある御神体を奉安した楠公社の落成には鹿児島より大久保利通を始めとする多数の有志が参列し、翌年、新七が寺田屋の変で殉難して以降は、叔父の坂木貞明が祭祀を続けていたが、明治三年に西郷隆盛の主唱で御神体が鹿児島の軍務局に遷され、軍務局が廃止された後は、西郷の私学校に遷され楠公社はその守護神として崇敬された。さらに明治九年には、宮之城地頭の辺見十郎太の請いで、宮之城に遷され今日に至っている(現在の楠木神社)。この遷祀は、辺見が鹿児島私学校における西郷の側近であり、その弟の宗介に嫁したのが新七の娘けさである縁故によるものとされる。(『湊川神社史・敬仰篇』参照)このように、楠公の精神は、新七を通じて薩摩に土着し、尊皇の気風醸成に与って力があったことは間違いない。

ところで、弘化元年(一八四四年)、一年有余にわたる江戸遊学を終えた新七は、薩摩への帰路に就き、途中父正直のいる京都に留まって、梅田雲浜や鈴木遺音など、同じく崎門同学の先輩との交流を深めた。梅田雲浜は望楠軒の講主も務めた崎門派の志士であり、後に安政の大獄で処刑された勤皇志士である。また鈴木遺音は、その門下、吉田東篁を通じて橋本左内を生み出したことでも知られる。さらに京都滞在中の新七の心を強く打ったのは、弘化二年の新嘗祭に際して、畏くも時の仁孝天皇を拝し奉ったことである。これは新七の父正直が近衛家の郁姫の御附人であった関係から実現したと考えられる。この機会によって、それまで学問上で培われた新七の忠義は現実的な体認を得た。久保田収氏は、この出来事について「(有馬)先生の魂はこゝに大飛躍を見、始めて真の意味において、尊皇の志士となられたのであった。先生の志士としての発足は、決して外国問題の刺戟によるものではなく、或はまた国民生活に関する正義感に出づるものでもなく、たゞ至純な尊皇心の発露にあるのであって、このことは、先生が純正なる志士であることを示すばかりでなく、明治維新の由来するところが尊王思想にあって、封建制度の行詰りや外国問題の発生に存しないことを明らかにするものである」と述べている。(『有馬正義先生遺文』)

教学刷新の希望と挫折

かくして尊皇の大義に目覚め、君臣の名分を正すことを以て己が使命と任じるに至った新七であるが、薩摩に帰藩した彼を待ち受けていたのは、室鳩巣の学風に汚染され、シナ崇拝と訓詁詞章の学を専らとする藩校造士館の現実であった。当時の薩摩は藩主斉興の下で調所広郷が権勢を振るい、藩校造士館は、荻生徂徠の門人で室鳩巣の学を受けた山本正誼が学頭を務めていた。荻生徂徠は自らを「東夷」と称した程のシナかぶれであり、室鳩巣は、前述した通りであるから、その学風を受けた藩校の有様推して知るべしである。新七の自叙伝とされる『有馬武麿君伝』はこのときの様子について、「其の藩に帰するや、必ず大義を明らかにし名分を正すを以て念となす。語、朝廷の事に及ぶ毎に、則ち慷慨涕泗、常に千古の憾あるものゝ如し。時に、一権奸政柄を執り、正学を排拒し、忠直の士を忌諱す。且学風大に衰墜して訓詁の学を専攻し、力を有用の学に用ひる者無し。故に君(新七)の言論風采を聞き、愕然として驚き怪み、指して以て狂生となす。」と記している。一権奸とは上述した調所広郷のことで、新七は藩校に容れられなかったばかりか「狂生」とさえ見なされたことが判る。

しかし嘉永四年(一八五一年)に藩主斉興が隠居し、英明の呼び声高い世子斉彬が襲封すると状況は一変した。斉彬は藩主に就くと弊政の改革に着手し、全藩の士に遠慮なく意見を上申することを認めた。これに藩士達は随喜し、西郷や大久保等少壮有為の若者は次々と藩政に関する意見を上書したが、新七も「貧富を均くし究民を賑し、黜陟の典を明にして賞罰を信にし、武を尚び衆士を督励し、名義明して上下の分を正し賜わむ事」を建言したとされる(『自叙伝』)。この意見が認められた為か、同年七月新七は藩より蔵方目付に任ぜられ、齢二十七にして初めて仕官するを得た。(九月には妻お満との間に長男幹太郎が誕生したが、この出産が原因でお満は早逝した。)

さらに安政四年(一八五七年)、斉彬は教学の刷新を図り、『学令十条』と称される告諭を発したが、その旨とする処は、まず「学問の標的は、修身斉家治国平天下の道理を研究、本末前後を知別いたし、然して当時の政務奉行候も、能く其の任に堪え候様に心掛け専要の事に候。文章詩作も儒者学問中一端の科業にて稽古尤もに候えども、専ら造士の法を相立て、正学の風を振起候様に学術厚く吟味然るべき事と存じ候」と述べて訓詁詞章の学を戒め、次に「第一、三綱五常の本領を守り、義理を明らかにし、名分を正し、各祖宗を敬尊し、生国之為に道を開き候儀、天理自然の本意に候処、当時儒者と唱え候中には、我皇国をも夷狄同様に心得違い、古典は勿論律令格式、亦は六国史以下に至り候ても弁別せざるの者も之有り候わんか。然れば孔子の道にも協わず、第一天照皇太神の御明慮も畏むべき儀にて右等の所一同深く分別致し学風をして振起せしめ、追々国用に相立候様、宜しく工夫有るべき儀専要に候。」と述べて君臣内外の分別を正すことを肝要とし、さらに「和漢の書籍のみならず、外夷防御第一の時節に候えば夷狄の状態をも能く識別致し彼の長をとり我の短を補い、上下一同心を合せ本朝の威武を拡充し、四夷制御の事、当時武夫の急務と存じ候間、余力には西洋和解の諸書も熟覧し、外夷の風俗器械をも弁別いたし、我が羽翼となして、益々皇化万国に行き亙り候様心得肝要に存じ候。」と述べて積極進取の気概を示したのであった。この告諭は、正しく新七が遵奉する崎門学の要諦と合致するものであったから、新七の感激は並大抵ではなかった。彼はこの『学令十条』を具現する方策として、造士館において華夷の分を明弁するためにシナの経史の他に国典を読んで我が国体を究明し、天孫を保護し奉った天児屋根命を祀る神社を創建し、家老の中から学頭を選任して政治と教育を一体化し、演武館の師範の中から教授を選んで文武一致の実を挙げること等、九か条に亘る意見書を斉彬に奉じている。まさにこの時の新七は、英明なる主君を戴き、臥龍雲を得たる心持がしたであろう。しかし不幸にもその翌年の安政五年七月、斉彬は俄に薨去し、新七は希望から一転、絶望の淵に突き落とされた。その翌月、新七は、斉彬の遺志を継承すべく『学令十条』を解説敷衍した『遺令演義』のなかで、「臣正義、愚なる身ににあれど、竊に公の御盛意を畏み奉り、此の公の御供たまひて大君の辺にこそ死なめと、物部の雄心を思い充満し居たりしに、まことに幸なくも今年七月十六日に公の身まかり給ひ、国中挙て惜愕き奉り悲痛み奉りき。あなや、公の御身は天が下の安危に係り給ふめれば、ひとり我が藩の幸なきのみならず、実に皇国の不幸ともいふべきなり。などや天つ神も公の御寿を永くし給はざるにや。歎息かるゝにも猶あまりあり。」と述べ、英主の死を悼んでいる。

尊皇から勤皇へ

さて、新七が勤王志士としての活動を開始する重大な契機になったのは、他の志士と同様、嘉永六年(一八五三年)六月のペリー来航であった。この未曽有の大事件に際して、新七は、憂愁措く能わず、直ちに藩当局に上書して、夷狄を攘除し、かつ兵を伏見大阪に出して、京都を警衛し、関東の変動に備えることを進言している。また、崎門の先輩で朝廷の儒臣であった大沢政五郎、中沼了三の両名にも書状を送って同様の意見を述べたが回答はなかった。そうこうするうちにも事態は逼迫し、安政三年(一八五六年)には日米和親条約に基づいてアメリカ総領事のハリスが下田に来駐し、幕府に対して通商条約の締結を慫慂するに至った。新七は、もはや情勢を座視するに耐えず、再度の江戸遊学を藩に願い出で、同年(安政三年)十一月ようやく許可が下りると勇躍東上の途に上った。またその途次で滞在した京都では、同門の梅田雲浜を始め、諸国の人士と交わり、浦賀、鎌倉、水戸など諸国を歴遊して天下の情勢視察に努めた。江戸での新七は、藩命によって糾合方という藩邸の学問所に出仕、僅かながらも俸禄を給せられた。彼は最初、作事方下目付という別の役職を命じられる筈であったが、新七の才学を見抜いていた藩主斉彬によって、比較的自由に学問と活動が出来る糾合方を命じられたのである。この江戸遊学中に新七は、『神風解』や『神武肇国の制度を論ず』等の論文を記して崎門学の蘊奥を披歴した他、諸国の志士と盛んに交流して人脈を広げた。

その頃、幕府では、病弱暗愚の将軍家定の継嗣として、聡明の呼び声高く尊皇心の篤い一橋慶喜を擁立し、朝意を遵奉して幕政改革と攘夷の断行を図る越前藩主の松平慶永、宇和島藩主伊達宗城、土佐藩主山内豊信、薩摩藩主島津斉彬らの一派(一橋派)と、紀州侯慶福を推す、紀州付家老水野忠央、彦根藩主の井伊直弼らの一派(紀州派)の対立が激化し、安政五年四月に井伊が大老に就任すると、彼は朝廷の勅許を待たずに独断で通商条約に調印し、尾張水戸越前三藩の他、一橋派の諸侯を弾圧して慶福を将軍継嗣に据えてしまった。しかも井伊は、条約調印のことを朝廷に告げるに、現在の普通郵便と同等である宿次奉書を以てし、上洛して事情を説明する様にとの朝廷の命をも辞退して、老中の間部詮勝を代わりに上洛させたのである。この無礼に時の孝明天皇は、御譲位を思召されるほど激怒し給い、幕府による「違勅不信」の罪を責め、幕政改革を命じる勅諚(戊午の密勅)を水戸藩に降下した(この勅諚降下の背景に崎門派の梅田雲浜の運動があったことは、筆者の別稿『崎門学者、梅田雲浜』をご参照下されたい)。しかし、幕府はこの勅諚をも無視し、かえって京都所司代の酒井忠義を上京させ、朝廷への圧迫を強める方策に出でたため、諸国の尊皇志士を激昂させた。

このとき江戸にあった新七も、井伊間部への対決姿勢を強め、一時は有志のなかで斬奸挙義の案も出たが、ひとまず有志の一人を上京させて江戸の事情を朝廷に奏上し、朝意を奉じて奸賊を除こうということになり、新七がその任にあたることになった。上京に際して、新七が叔父坂木六郎宛に記した書状は、まさに新七の遺書ともいうべきであり、この中で新七は皇国の為に死を致す悲壮な決意を述べ、一家の後事を六郎に託している。以下に全文を掲げる。

「君公御薨去遊ばされ候に付ては、誠に以て闇夜に燈を失い候心地仕候て、御同前何とも申し上げがたき儀に御座候。扨て爰許の動静も大いに変じ、井伊真部の姦賊共暴政、天朝の御趣意を背き奉り候次第、旁々不届至極、兎角人臣忍ぶべからざるの砌に御座候に付、時宜に依りては、井伊真部両人を打果し候手段も有志中にもこれあり候へども、右は控置候て右の賊共を退け候手段に心を尽し申候。私事も憚りながら少々志もこれ在候故、天朝の為に心志を尽し候心組みにて、切角赤心を尽し申候。此期に当りて家を顧みるべきの時節にてはこれ無く、最早必死の格護罷在候。就いては心にかゝり候は老母にて御座候間、万一の事もこれ有り候はゞ、何卒老母一人丈は然るべき様合掌奉り候。何れ皇国の為に身命を尽くし候儀、即ち君公の御遺志を継ぎ奉り候儀にて御座候へば、忠孝の道此より大なるはこれ無き義と存奉り候。尚此後に相変り候儀も候はば、巨細申上ぐべく、先は御願旁斯くの如くに御座候。恐惶謹言。」

内勅伝達の使者を拝命

安政五年(一八五八年)八月三十日の早朝、新七は江戸を発ち、九月七日夜には京都に到着、四条錦小路にある鍵屋という宿で西郷隆盛や、有村俊斉(海江田信義)、堀仲左衛門(伊地知貞馨)等の同志と会合した。翌八日には西郷の手紙によって来訪した勤王僧月照に江戸の事情を詳記した書状を渡した。この書状は月照から一橋派の公卿、近衛忠熈に上呈され、さらに畏くも叡覧に供されることになったことを月照から告げられた新七は歓喜した。この間、朝廷では上述した近衛忠熈が内覧を宣下され、三条実美や青蓮院宮等が朝議に参画するなど、情勢が一橋派にとって優位に推移したが、これに危機感を募らせた幕府は、世にいう「安政の大獄」を開始し、梅田雲浜をはじめ、勤皇派の志士を次々と捕縛した。ことここに至り、最早尋常の手段では時局を解決し得ないことを悟った新七は、斬奸義挙の策に決し、そのために有志の国主城主達に勤王の勅命を降下することを月照に説いた。特に越前土佐等の藩主は、以前水戸に下された勅諚の写しを拝見したいと要望しているから、この際、諸国に新たな勅命を下せば、越前や土佐はおろか、長州や因幡の国主城主も奸賊討伐の為に蹶起すると考えたのである。そこで、近衛三条の両公はこの件について協議した結果、先の勅諚の写しを三条実万による直筆の書状と共に江戸の土佐藩主に下し、越前藩主へは土佐藩主から伝達させることに決し、この内勅伝達の使者として新七を任命したのである。朝廷がかかる大任を一介の薩摩武士である新七に与えることは極めて稀であり(父正直が近衛家に仕えた縁故に由るものであろうか)、新七はこのときの次第を記した『都日記』のなかで、「斯く朝廷の重き機密の御使いを、余が如き卑賎しき者に命じ給へる御事、時勢とは申しながら誠に恐い辱きこと、何と言挙せむ便もあらず」と感動を述べている。

かくして幕府の探索迫るなか、新七は東下の途に就き、西郷は月照を庇護して奈良に向い、両雄は東西に袂を別った。その後、西郷が月照を抱いて錦江湾に入水したことは周知の通りである。一方の新七は、無事勅書伝達の大任を果たし終え、江戸にある越前の橋本左内、三岡石次郎(後の由利公正)、水戸の鮎沢伊太夫、原田八兵衛、長州の山縣半蔵、土佐の橋詰明平、高松の長谷川壮右衛門、同藩では日下部伊三次、堀名嘉仲左衛門、久木山行達等の有志と、井伊間部要撃の策を謀議した。そして同年(安政五年)十月の井伊登城を期して斬奸を実行することに決したが、期日を遷延するうちに、越前侯(松平春嶽)が自ら京都に潜行し、朝廷を護衛し奉って井伊らの奸賊を討つとの報が入り、急遽予定を変更して大阪城代の土屋采女正(寅直)の関東下向を止め、さらに因幡藩主(池田慶徳)に義挙を説いて都に戻り、都の動静を探ることになり、西上の途に就いた。しかし、この道中は幕府の探索厳重を極め、危難に満ちたものであり、上述した『都日記』には、新七が荷物のなかにわざと艶書(エロ本)を入れて幕吏の目を欺いたことなどが記されている。かくして何とか京都に到着した新七であったが、彼に同行した桜任蔵は追手の迫る新七の身を按じてしきりに帰国を勧めたため、新七は帰国の振りをして京から船で伏見に潜行し、時折都に上っては当地の形勢を探索した。この伏見潜伏の間にも、在京の老中間部詮勝は、京都所司代の酒井忠義に命じて朝廷への迫害を強め、幕府の暴逆止まる所がなかったが、同じ頃新七が詠んだ「荒びなす醜の醜臣打払ひ肇国しらす御代に復へさむ」等の歌は、彼の心事があくまで皇政復古に存したことをよく表している。

そんな中、因幡に下った桜任蔵から、一度挙兵の際には因幡から応援の兵を出す旨の手紙に力を獲た新七は、長州の山縣半蔵と共に三条実万に上書し、参勤交代で江戸に向う藩主島津忠義の一行を伏見に止め、越前長州因幡の諸藩と呼応し、皇居を守護して、間部酒井等の奸賊を誅戮する斬奸義挙策を説き、さらに伏見に到着した藩主に上書して、病気を理由に江戸行を延引する間に薩摩から決死の士五百人余りを召し集め、江戸と京都の東西で併挙して井伊間部酒井等の奸賊を誅戮し、しかる後に夷狄を攘除することが先君斉彬公の遺志であると述べた。しかし、この上書のために、新七はかえって薩摩への帰国を命じられ、「朝廷辺に死ぬ可き命ながらへて、帰る旅路の憤ろしも」の一首を残して空しく西下の途に就いたのである。時に安政五年十二月十一日のことであった。

薩摩での不遇時代

薩摩に帰藩した新七は、藩当局の嫌疑を避けるべく、しばらくの間、雌伏韜晦していたが、その間も秘かに有志と謀議して、江戸にある有村兄弟(次左衛門と雄助)等薩摩藩有志が水戸藩有志と連携して井伊を誅殺し、それに呼応して薩摩にいる有志数十人が朝廷守護に馳せ上る計画を進めていた。新七等有志一同は、あくまで挙藩勤皇による挙兵上洛を希望していたが、斉彬亡き後の薩藩当局は因循姑息に堕し、とても大事を図るに足る状況ではなかった。そこで彼らは、かくなる上は突出も止む無しとして、脱藩の上、江戸での義挙に応じることに決し、時機の到来を待ったのである。このことを知った、藩主茂久(忠義)は父久光と謀って自筆の諭告を発し、そのなかで先君斉彬の遺志を継いで挙藩勤皇に努めることを約すと共に、新七等有志一同を「精忠士面々」と呼んで称賛し、何とか彼らの脱藩を思い止まらせた。このとき新七等が藩主に上った請書には、新七を始め、大島流刑中の菊池源吾(西郷隆盛)や在藩の大久保正助(利通)、堀仲左衛門(伊地知貞馨)、有村俊斉(海江田信義)等、総勢四十九人が名を連ね、後に彼等は「精忠士」に因んで「精忠組」と称され、薩摩における尊攘派の中軸と目されるようになった。その後も、新七等精忠組諸士は、しばしば薩藩当局に上書し、江戸での変に応じて出兵し、挙藩勤皇の約束を実行する様建言したが、久光はこれを「無名の帥」といって斥けたばかりか、万延元年(一八六〇年)三月三日、ついに桜田門外で井伊が誅殺されると、その首謀者として薩摩に帰国した有村雄助に自害を命じ、折から参勤交代で江戸への途次にあった藩主茂久(忠義)は、駕を返して帰国してしまった。この因循姑息な対応に対する新七の失望と憤慨は推して知るべく、彼は手記に「我等言を尽くし智を竭くし建言候とも、遂に用いなされ候儀は、最早之無く覚え候事」と述べて長太息するの他はなかった。

楠公社跡参道

石谷の楠公社跡

当時新七は、既に前述した伊集院郷石谷の領主町田氏から依頼されて、同地の民政および教育の指導に当たっていたが、これは町田氏が江戸への遊学中、糾合方において新七の指導を受けた縁故によるものとされる。この石谷退去の間、新七が町田氏から譲り受けた楠公の木像を御神体として同地に楠公社を創建し、尊皇心の作興に努めたことは前述の通りであるが、他にも民衆に五人組を作らせてお互いに助け合い善を励ますよううにし、戸口を調査して租税の法を定め、悪事を働いた者にはぬかるんだ坂道に石を運ばして舗装させるなど経世の手腕を発揮した。今年(平成二十九年)四月十一日、筆者は石谷を訪れ、楠公神社跡や、上述した石坂等、新七所縁の地を回った。そこは鹿児島中央駅からバスで四十分ほど離れた場所に位置し、遥かな山稜の景色が広がる長閑な田舎町といった所である。楠公社跡は、鬱蒼たる竹藪に覆われた丘の参道を登った先に現れ、「楠公神社」と書かれた石碑が当時の面影を伝えていた。石碑の前に佇み、合掌瞑目すること暫し、気が付くと折からの雨も上がり、竹が風に摺れる声と共に、時折日差しが石碑を照らす様は、さながら新七の英霊が降臨したかの様であった。今からおよそ百五十年前、同じ場所で新七は何を祈ったか。石谷での生活は一年半に及んだが、それは天下に大義を唱える新七には、長い鬱屈と煩悶の日々であったに違いない。彼は、その間も再三、藩主に時務を建策して出馬を促したが一向に聞き容れられなかった。新七は、もはや挙藩勤皇を期待できない今、父正直の縁故がある近衛家に奉仕する道を模索し、楠公社に願文(祈願文)を捧げて、朝権恢復、夷狄攘除のために挺身せんとする壮烈なる決意を次の様に述べたのである。「正義朝廷辺に忠勤奉り志を遂げる幸なくは、かくて世に存命て空しく日月を送りなむは、本意なき事にし侍れは、速に身死なむ。あはれ神の御恩頼に依て、死て後に荒魂振起し国賊を滅ぼしなむと、恐美恐美申す。」この願文は、新七畢生の大文章ともいうべく、全文を引用したいが、ここでは紙幅の関係上断念する(全文は二十六頁に掲載)。ときに文久元年(一八六一年)九月四日、彼が寺田屋で斃れる前年のことであった。しかしこの近衛家奉仕の計画も失敗に終わり、不遇の時代は続いた。

精忠派の台頭と新七の活動

そんな中、新七に一大転機が訪れた。それは、文久元年十月、薩藩に政変が起き、首席家老島津豊後など、従来の守旧派が斥けられ、精忠組の一派が藩政の中枢に参画したのである。なかでも大久保利通は藩主父子に接近して異例の大抜擢を受け、小松帯刀や伊地知馨香等と共に藩政の実権を掌握した。これによって、同じく精忠組の領袖たる新七も藩校造士館の訓導師(教授)に任命され、先君斉彬以来の悲願であった教学刷新を実現する機会を得たのである。さらに島津久光は、ついに重い腰を上げ、長年の懸案であった上京出兵を決断するに至るや、その真意を探るべく、筑前の平野國臣や久留米の真木和泉といった勤皇志士が陸続として来薩し、新七がその折衝の任に当たった。なかでも、平野國臣は安政五年初めて入薩して以来、万延元年の十月には伊集院にある新七の叔父、坂木六郎(貞明)の家に滞在し、新七や大久保、伊地知等の有志と面会した。さらに文久元年には真木和泉や清河八郎等と謀って再度の入薩を果たし、小松帯刀に長崎で草した『尊攘英断録』と真木の上書を託して、藩主父子の出兵上洛を促したが容れられず、有名な「我が胸の燃ゆる想いに比ぶれば、煙は薄し桜島山」の歌を詠んで帰路に就いたのである。この帰路の途中で止宿した坂木六郎の家で面会したのが新七や田中謙介、柴山愛次郎、橋口壮介といった精忠組諸士であり、彼らは共に薩藩の訓導師を務め、精忠組のなかでも純正勤皇党として最急進派を成していたが、この平野との会見によって討幕挙兵の盟約を結んだ。

新七の討幕論

この平野との会見(文久元年十二月十七日)は、新七にとって、決定的な思想的、行動的転機を成したといわれ、それは第一に、新七が積極的な討幕論の立場を明らかにし、第二に、そのために薩藩主体の挙藩勤皇論から脱却して、平野等、諸藩の志士浪人との提携による武力討伐を志向する契機としての意味を持つとされるのであるが、それらは既に彼の崎門学を中心とした修養によって出来上がった素地が、平野を触媒として表面に現れたものに過ぎない。

第一に、新七の徳川幕府そのものに対する否定は、数多い彼の著作の端々に伺われるが、例えば『遊歴中遇録』では、「徳川将軍二氏(織田、豊臣)の後に出で、其の成功を掠めて悉く天下を以て私有となし、海内兵乱止み、今に至る既に二百有余年。」とあり、また前出した『都日記』では、「偖て家康卿が乱を鎮められし功業は、固より大なる事称ふるまでもあらねど、苟も忠誠なる志し深く臣子の真の道を尽くさむとならば、皇祖命の事依し給へる随朝廷の御政を修正し、己臣たるの分を守りて畏み仕奉り忠勤あるべきことなるを、然は無くして、却て皇室の衰微え給ひしに乗て天下の政権を執り、彼の賊臣なる北条足利等が旧制に擬ひ、弥に己が権勢を振ひ、皇室をば益衰微せしめ奉るは如何ぞや。然れば家康卿は功の始め、罪の魁とも謂ふべきにや。」とあること等でも明らかである。

また第二に、彼は、石谷退去の間に記したとされる『勤皇問答』(文久元年十月)と称される一篇のなかで「小君臣、大君臣の別」を説き、次の様に述べているのである。いわく、「抑々皇国は皇祖神命の事依し賜ひし随に天皇命天下所知食す大御国にて、邇邇芸命天降座せる時に高皇産命天照大神命の御神慮以て、神々の殊に卓絶たるを御撰有て御附属坐し、殊に天照大神の御斎座す三種の神宝を天位の御璽として授賜ひ、御口つがら豊葦原の瑞穂の国は我が御子孫の歴々に知食して天地と共に無究るべしと御祝座て其の神勅の随に只今に至るまで天皇孫命の唯一日の如く御代知食し、其御附属座しける神々の御子孫も連綿と続き、其の御裔が世に弘り、また代々の天皇命の御裔の御子達に姓を下し賜り臣下の列になされしが、其が裔も殖弘りて今に至りて各其が御裔ならざる者なし。如此てぞ御国は誠の神国にて、天皇命は天神の御正統にて今宸極に現御神と照臨座し、各も我も誠に神の御裔なれば、普天率土かは皇民ならざらむ。然れば今各国の臣子らの各其が主人と仰ぐ所の国主城主等も、朝廷より看そなわす時は各朝廷の臣民ならざる者あらむや。故大君と申し奉るは天皇命御一人に限奉て、各国君と仰ぎ臣と畏は小君臣の義なれば、今かく零落し一匹夫の我等までも、各其姓は朝廷より賜へる姓にて、大君臣の大義たる大根元よりいへば、辱くも朝臣ならずや、然れば朝廷の御危難座む時には、楠命児島の臣の所為こそ臣子の規範には有りける。若し己が主人たるひと望観て勤王の志なくば、種々に諫言申し心の及ぶ程才力のあらむ限を尽し、それをも聴用ること無く宜はざる時は所為便なければ己一人なりとも朝廷辺に馳せ参りて忠死せむこそ、大義の分を詳にして能く事の変に所置る忠臣といふ辺し。」

このように、新七は、はなから幕府の存在を否定し、皇政復古を念願としていた。またそのために「小君臣」としての狭隘なる藩意識を脱して、天皇の直臣たる皇民として「大君臣」の義に就くこと説いていたのであり、上記の様に、それらの素志は、平野との会見によって、積極的な討幕論、諸藩の志士浪人との提携による武力討伐論として固まったのである。しかし、久光以下の薩藩当局は、あくまで、公武合体、幕政改革を目標とし、その方法としては薩藩独自の力を以て事を成そうとして、他藩と結ぶことを欲しなかった。また、久光の意を受けた小松、大久保等は、事を秘密裏に運んで新七等、精忠派の同志にもその実を告げなかったため、新七は大久保等に不信感を抱き、次第に両者の間に懸隔を来すようになった。長年にわたる新七の建策が実り、久光は出兵上洛を決意したが、上述の通り、両者ははなから同床異夢を懐いていたのであり、寺田屋での悲劇はすでにこの時点で予定されていたとも言い得るのである。

義挙の計画

さて、平野との会見後である文久二年(一八六二年)正月、柴山と橋口は江戸に向い、その途中、九州で勤王志士達と会見して、義挙策を謀議した。当時における彼らの計画は、柴山等が日向佐土原藩士富田猛次郎へ送った書状に尽くされている。

「一筆啓上致候。然らば兼ねて盟約致候一大事の件申し上げ候。今般和泉殿(久光)上京云々は追て御通報申し上げ候通りに相運び申し候。因て西国勤王の士申し合わせ、名分大義を明らかにし、鎌倉以前の大御代に挽回し、朝威を内外に輝すべきの時節到来に付ては、和泉殿上京以前に、勤王有志の勢を以て、城州伏水に義兵を挙げ、所司代酒井若狭守等姦計ある幕賊を斃し、和泉殿上京を待ち受け、錦旗を翻し、神州の基本を確定し、外夷を掃除し、朝廷を富岳の安きに置き奉らん、恐れながら先年来国賊のために宸襟を悩まし給ふ。承久元弘の乱にも及ばんとする時勢を一変し、叡慮を休め奉る基をなすべし。此の義挙に凡そ七百人を要するなり。肥後には宮部鼎蔵、蒲生太郎、轟武兵衛、鹿子木兵助筑後には真木和泉守父子一族、筑前には平野次郎、秋月には海賀宮門、豊後岡には小河彌右衛門、此の人々には我より直ちに盟約致し候。貴君には尊藩の同志を募り伏水の方にて御尽力相成りたく、また我々は江戸に罷り下り、安藤を斃し彼の地に於いて一挙の積り、東西気脈を通じ合わせ、一時両奸魁を斃し、彌維新の功を奏せん。若し此の機を失い候はば周天極地、大義を挙ぐるの機なからん。時は得難く、機は失い易し。因て要用のみ申し上げ候。」

すなわち、久光の上京に乗じ、九州の志士達と連携して東西で併挙し、「鎌倉以前の大御代」を挽回しようというのである。さらに彼らは長州の協力を求めようとし、薩摩にある樺山三円は、周布政之助、久坂玄瑞に書を送り薩長の提携を説いた。そこで長州は来原良蔵と堀真吾郎を薩摩に派遣した。この時、新七は来原や堀と共に、同じく薩摩の事情を探るべく入薩しようとしていた小河弥右衛門や宮部鼎蔵等の一行と会見し、義挙を策して深く黙契する所があった。また同じ頃、薩藩当局に拘留されていた真木和泉守とも会見して、心志の一致を確認したのである。こうした西国諸士との会見は、藩命によるものであったが、皮肉にも、それは藩の意向とは裏腹に、新七に諸藩の勤王志士と提携し討幕義挙を図る準備をなさしめることになった。

文久二年三月十六日、ついに久光は、小松、中山、大久保以下、九百八十余名を率いて薩摩を出発し、新七も伍長として随従した。出発に先立ち、新七は息子の幹太郎のために自らの遺書とも言うべき『自叙伝』を記し、そのなかで「予、志大にして才疎く、位卑しくして言高く、百事成らずと雖も、然れども朝廷を尊崇し、忠敬を君父に尽くすの志情は万古も磨さず」と述べている。またこの際、彼は妻ていと離別して身辺を整理したが、これを怪しんだ坂木六郎は、新七を追ってその真意を質したところ、新七は、皇政復古の魁となって挙兵し、以仁王の令旨を奉じて宇治川で戦死した源頼政にならって死ぬつもりであると答えたので、六郎は、「宜しかろう、それならば行け、充分にやれ」と言って送別したとのことである。

寺田屋の変と新七の最期

久光の上京に先立ち、諸藩の勤王志士が続々と京阪に集まり、先に江戸に下向した柴山と橋口も江戸での義挙を諦めて京都に戻って来た。彼らは、久光の伏見に至るを待って、志士達結束して京都に入り、幕府派の関白九条尚忠、所司代酒井忠義を屠り、その後に久光を要して錦旗を東海に進めることに決し、ただ久光の到着を待つのみとなった。久光の大阪到着は四月十日、十三日には伏見に上り、十六日に入京した。新七も久光に従い、十日大阪に着き、二十三日朝、秘かに大阪を発して船で淀川を遡上し、その夜伏見に到着、同地の寺田屋に投宿した。船中で橋口壮介が詠んだ、「大君の御代を昔にかへさんと、尽くす心は神もたすけよ。」の歌は、志士たちに共通する想いであった。寺田屋には新七を主将格として、薩摩や諸藩の志士達が続々と来集し、蹶起の準備を整えた。久光は入京早々、浪士鎮撫の勅諚を賜い、志士の暴発を抑えようとしたが、新七等が大阪を脱したとの急報が入ると、奈良原喜八郎、大山格之助等、新七と親交のある計八名を鎮撫使に任命し、寺田屋に赴かせた。彼らは、寺田屋の一階の一室で新七や田中、柴山、橋口と面会し、藩命によって義挙を中止するよう説得したが、新七等はこれに応じなかったため、そのまま斬り合いとなり、現場は悲惨な同士討ちの修羅場と化した。新七は、鎮撫使の一人である道島五郎兵衛と闘う内に刀が折れたので、道島を壁に押し付け、橋口壮介の弟吉之丞に「おいごと刺せ」と叫び、道島と共に串刺しにされて絶命した。橋口壮介は肩から乳にかけて斬られて重傷を負い、気息奄々としているときに、奈良原に水を水をと申したので、奈良原が水を飲ませると、彼は欣然と「嗚呼我等は死んでもなほ卿等あり、今より後、天下の事は卿等に頼む、よろしく頼むぞと」と言い終えて息絶えたという。奈良原は双刀を捨てて袴を押し肌脱ぎ、階上の志士達や階下の別室にあった田中河内介、真木和泉に懇願して何とか義挙を思い止まらせた。後に寺田屋の変といわれるこの事件で死亡したのは、鎮撫使の内では道島五郎兵衛一人、志士たちの内、有馬新七(三十八歳)、柴山愛次郎(二十七歳)、橋口壮介(二十二歳)、橋口伝蔵(三十歳)、弟子丸竜介(二十五歳)、西田直五郎(二十五歳)、田中謙介(三十五歳)は即死し、森山新五左衛門(二十歳)は重傷の後蘇生し、伏見の藩邸にて割腹、山本四郎も京都の藩邸で自刃した。この九人は世に殉難九烈士と称され、伏見の大黒寺に埋葬された。

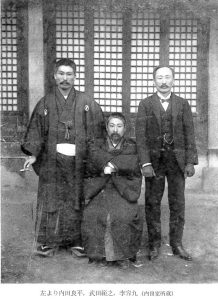

.jpg)

大黒寺にある殉難九烈士の墓(右端が新七)

かくして有馬新七は、寺田屋の変の文久二年四月二十三日、享年三十八歳を以て散華した。事変の後、寺田屋に居合わせた真木和泉は、往時を偲んで「思ふことむすびもはてずさめにけり、ふしみの里の夏の夜の夢」と詠み、同じく同志の一人である平野國臣は、事件の翌年、大国寺にある義士の墓を弔て「なか〳〵に死にたる人ぞいさぎよき、生きてなし得しこともあらねば」、「あだなりと人はいふとも山桜、散るこそ花はまことなりけり」と詠み、桜の如く潔く死んだ同志を偲んだのである。さらに、元治元年(一八六四年)、南島より帰還した西郷隆盛は、伏見殉難九烈士の墓を詣でて、その標木の朽ち果てたのを見るに堪えず、自ら資を投じてその墓地を再建し、長男幹太郎の米国留学の面倒を見るなど、懇切を尽くした。想うに、西郷が「洛陽の知己皆鬼となり、南嶼の俘囚独り生を竊む」と賦した「洛陽の知己」とは、新七等の同志を念頭に置いていたのではなかったか。新七は死後、薩藩から士籍を除かれ、直礫の格を以て死体埋捨の処分を下されたが、元治元年四月、大赦によって士籍を復せられた。さらに明治二十二年、新七の英霊は靖国神社に合祀され、同二十四年には特旨を以て従四位を追贈されたことで、彼の名誉は回復せられたのである。

.jpg)