山鹿流兵学者から「国体」への目覚めまで

吉田松陰先生は尊皇攘夷の思想家であり教育者です。先生の名は、教科書にも出ており、司馬遼太郎の小説『世に棲む人々』や大河ドラマ『花燃ゆ』でも主題になりましたので有名ですが、それらは先生の外形的・表層的な足跡を捉えただけであり、先生の思想の内奥に迫るものではありません。私は学者ではないので先生が、いつどこで何をしたと云った、外形上の知識には興味がありません。先生の思想、精神を明らかにし、これを継承することが肝心だと思っています。

吉田松陰先生は尊皇攘夷の思想家であり教育者です。先生の名は、教科書にも出ており、司馬遼太郎の小説『世に棲む人々』や大河ドラマ『花燃ゆ』でも主題になりましたので有名ですが、それらは先生の外形的・表層的な足跡を捉えただけであり、先生の思想の内奥に迫るものではありません。私は学者ではないので先生が、いつどこで何をしたと云った、外形上の知識には興味がありません。先生の思想、精神を明らかにし、これを継承することが肝心だと思っています。

先生は文政13(1830)年、長州藩士杉百合之介の次男として、萩郊外の松本村に生まれました。杉家は23石の「無給通」(給地を与えられない)下級武士です。しかし天保5(1837)年に叔父の吉田大助の養子となりました。吉田家は代々長州藩の山鹿流兵学師範の家系であり、57石と杉家より格上でした。翌天保6(1838)年に、養父大助が亡くなったことから、松陰は若干6歳で吉田家を継ぎ、山鹿流兵学師範になるべく、父百合之介や叔父の玉木文之進から熱烈なスパルタ教育を受けました。

天保10年(1839)年には、藩主毛利敬親の前で山鹿素行の『武教全書』を進講(親試)して早熟の天才ぶりを発揮して驚かせました。しかし、吉田大助の高弟、山田宇衛門は、松陰の師である玉木文之進の保守性を危惧し、松陰に世界地図「坤輿図識(こんよずしき)」を贈り、海外情勢への興味を促しました。松陰は右衛門から紹介された山田亦介から長沼流兵学の教えも受けています。さらに大助の高弟、林真人から平戸遊学を勧められ、嘉永3(1850)年、平戸に向けて出発しました。平戸では、藩家老の葉山左内や山田万介と会い、貪欲な知識欲によって海外の新知識を獲得しました。世に松陰先生は、頑迷な攘夷主義者と目されますが、「松陰の攘夷論は、アヘン戦争など列強による東洋植民地化政策への警戒にもとづくものではあったが、単純な排外思想ではなかったのである。欧米の情勢を把握し、その先進文明を積極的に吸収しようとする開明的な方向に視線を据えていたのだといってよい。そうした平戸における読書の収穫は、後に佐久間象山との接触により、新たな開眼と展開を遂げるのである。」(古川薫「史伝・吉田松陰」)長州への帰路で立ち寄った肥後藩では、後に一緒に東北旅行をする宮部鼎蔵と出会いました。宮部は、肥後の山鹿流兵学師範、いわば山鹿流繋がりであり、松陰先生より10歳上の先輩です。

嘉永4(1851)年、藩主毛利敬親に随行して江戸に遊学しました。江戸では佐久間象山に師事しました。ときあたかも東北沖に異国船がたびたび出没していたため、先生は情勢を視察するため、宮部鼎蔵や盛岡藩士の江幡五郎と東北旅行を計画し、藩の許可を得ました。しかし、出発の直前になって、関所を通行するために必要な「過書手形」(関所手形)がないことに気づきましたが、東北で親の仇を討とうとしている江幡や、尊敬する先輩である宮部を待たせる訳にはいかないと、そのまま脱藩し出発しました。

東北旅行の途中では、水戸を訪れ、水戸学の重鎮である会澤正志斎や豊田天功と会見し、「国体」に目覚めました。その時の感動を、親友、來原良三宛の書簡で「客冬水府に遊び、首として會澤・豐田の諸子にいたり、その語る所を聴く。輒ち嘆じて曰く、身、皇国に生れて、皇国の皇国たる所以を知らざれば、何を以て天地に立たん、と。」と述べています。後に松陰先生は、『講孟箚記』において「国体は一国の体にして、所謂独なり。君主・父子・夫婦・長幼・朋友、五者天下の同なり。皇国君臣の義、万国に卓越する如きは、一国の独なり」と述べ、「国体」は君臣の義に現れた固有の道義であると述べられています。かくして先生は水戸で「国体」と出会い、兵学者から国体思想家に脱皮しました。

東北旅行から江戸に帰還した先生は、長州藩邸に出頭し、そのまま萩に幽送され、自宅での謹慎を命じられました。その後、脱藩の罪で藩籍は剥奪されましたが、父百合之介の「育み」(保護観察)という処分で済んだのは、藩主敬親の恩情によるものと言われます。

「国体論」から「倒幕論」への展開

嘉永6(1853)年、松陰先生は、藩主敬親に促される形で、再度の江戸遊学に出発しました。ときあたかも、先生が江戸に着いた頃の嘉永6年7月に浦賀にペリーが来航し、幕府に開国を迫りました。そのことを知った先生は浦賀に急行し、黒船艦隊を観望しました。ペリーは大統領の国書を渡すと来年また来ると言って去りました。先生は、師である佐久間象山から海外留学を勧められ、同年8月にプチャーチン率いるロシア艦隊が長崎に来航すると、弟子の金子重之助と共に長崎に赴きましたが、着いた時には去った後でした。

翌嘉永7(1854)年にペリーが約束通り下田に来航しました。先生と金子は下田に赴き、夜陰に小舟を漕いでペリー艦隊に乗船し、アメリカへの渡航を希望しましたが断られ、送り返されました。先生は金子と共に幕府に自首し、伝馬町の獄に繋がれます。その後、金子と共に萩に送られ、先生は野山獄に金子は岩倉獄に入れられました。金子は足軽出身の下級武士であり、萩への護送も粗末な籠に入れられ、岩倉獄も不衛生極まりなかったため、やがて病を発し、翌安政2(1855)年に、25歳で世を去りました。先生は金子の死を悼んで『冤魂慰草』を書いています。

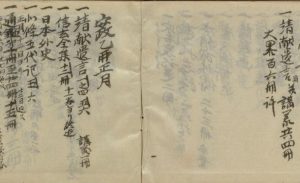

この安政2年という年は、先生にとって大いなる思想的な展開を遂げた年でもあります。先生が野山獄中の読書目録を記した『野山獄読書記』を見ると、安政2年1月から2月にかけて、浅見絅斎の『靖献遺言』及び『靖献遺言講義』を読んだことが分かります。浅見絅斎は、崎門学を創始した山崎闇斎の高弟であり、『靖献遺言』は絅斎の主著です。同書において絅斎は、シナ八人の忠臣の事績と遺言を編述し、湯武放伐を絶対に否定し、「君君たらずとも、臣臣たらざるべからず」を要諦とする我が国固有の君臣の義を明らかにしたのでした。先生は富永有隣宛の書簡で「昨(きのふ)此の書を借り、反復手を釈くに忍びず、聲を抗げて誦読し、傍らに人無き若し。」と記し、その感激を『詠史八首(靖献遺言を読むに因りて作る)』と題する詩に賦して明らかにしております(近藤啓吾先生『吉田松陰と靖献遺言』)。

先に東北旅行の途中で立ち寄った水戸で水戸学の国体論に出会ったと書きましたが、松陰先生はこの崎門学との出会いによって、その国体論の内実を得たと言えるのではないでしょうか。そのことは、野山獄の同囚に孟子を講じた『講孟箚記』の第一場において、主君をころころ変えた孟子を批判し我が国の国体を説いた次の一節に現れていると思います。いわく、君に事(つか)えて臣が忠を尽すのは、親に事えて子が孝を尽すのと一緒である。しかるに聖賢と言われる孔子や孟子が生国を捨てて君主を替えたのは、子が親を愚として替えるのと一緒である。これでは仮に天下が丸く治っても「詭遇して禽を獲る」、すなわち正道に依らずして当座の結果を求めるのと変わらない。功名を立てるのが重要なのではなく、国体の大義を立てれば、すぐに功名は立たずとも後世の模範となり、自ずから国の気風が起こって忠孝の道が立つ。その点我が国は、漢土の様に禅譲放伐がなく、万世一系の天皇を戴いている。よってこの天皇を戴く国体を明らかにし全国を挙げて君臣父子が忠孝に死すると云う信念があれば、外国の侵入など恐るるに足らない、というのです。

他にも先生の国体観は、甥の玉木彦介(文之進の子)の元服に際して贈った「士規七則」において、「およそ生まれて人となる。よろしく人の禽獣と異なるゆえんを知るべし。けだし人に五倫あり、しかして君臣父子を最大となす。ゆえに人の人たるゆえんは忠孝を本となす。」、「およそ皇国に生まれては、よろしくわが宇内に尊きゆえんを知るべし。けだし皇朝は万葉一統にして・・・。君臣一体、忠孝一致、ただわが国をしかりとなす。」と書いているのにも現れています。

こうした先生の「国体論」に対して、その「政体論」は、公武合体論でしたが、獄中から宇都宮黙霖という人物と手紙で論争するなかで、倒幕論に転じました。黙霖は、安芸出身の勤皇僧で、萩まで月性に会いに行った際に、松陰先生の記した『幽囚録』を読み、先生に山縣大弐の『柳子新論』を勧めています。この『柳子新論』は、近世勤皇運動の魁であり、明和事件で処刑された山縣大弐の書であり、君臣の大義名分から、幕府を否定し天皇親政を説いた書です。『野山獄読書記』にも、書名が見えます。大弐もまた崎門学の流れを汲んでいます。後に、安政5年7月に幕府が朝廷に無断で「日米修好通商条約」に調印したときには、「征夷大将軍は天下の賊なり。今措きて討たざれば、天下万世其れ吾れを何とか謂はん」と記すに至っています。(参考、坪内隆彦氏『GHQが恐れた崎門学』)

以上、見たように、先生の思想は、山鹿流兵学から水戸の国体論に進み、さらに崎門学を通じて尊王倒幕に展開したといえます。水戸学の国体論は主に「華夷(内外)の弁」に重きを置き攘夷思想の根底になりましたが、水戸が徳川親藩ということもあり、限界がありました。これを突破したのが崎門学です。上述したように崎門学は「君臣の義」を明らかにし、尊王斥覇を唱えたことから、尊王倒幕論の根底になったのです。徳富蘇峰は『吉田松陰』において、先生の尊王論について次のように解説しています。

「尊王と攘夷とは、当時においては殆ど異名同体、須臾も相離れざるの趣きありき。然れどもある者は、尊王よりして攘夷に来り、ある者は攘夷よりして尊王に来る。而して歴史的順序よりすれば、外より促し来る敵愾攘夷の念先ず点火し、内に蓄積したる尊王の念これに応じたるなり。則ち松陰の如きは、またこれ攘夷よりして尊王に来たりたる者なり。彼は現実的攘夷家にして空想的攘夷家にあらず。これ彼が水戸派と少しくその色合を殊にしたる所以なり。素より彼は尊王家なり、その尊王の精神に至っては終止を一貫せり、而して終に至って倍々(ますます)発揚せり。然れどもこれあるがために、彼は尊国体の念よりして尊王の念に波及したることを忘るべからざるなり。それただかくの如し、故に彼は初めより討幕家たらざりき。」「彼は尊王家に相違なしといえども、その主脳は日本の国家に在り。国家的観念、敵愾的観念、外国の侮辱に対する猜疑心、その自国同胞の卑屈に反潑する慷慨心等は、実に彼が満身の熱血を沸騰点まで上衝せしめ、この熱血の凝る所遡りて尊王の観念となり、而してこの観念と両立する能わざるに到りて、遂に倒幕とまで進みしなり。」

つまり、先生の尊皇攘夷思想は、攘夷から入る尊皇であって、その逆ではなかったということです。無論、素朴な尊皇心は前からあったでしょうが、水戸学の「尊国体」から崎門学を通じて真の尊皇に到達したといえましょう。そのことは先生自身も反省しておられていて、「一友(黙林)に啓発せられ、矍然として始めて悟る、従前天朝を憂いしは、並に夷狄に憤をなして見て起せり本末既に錯(きか)う、真に天朝を憂うるに非ざりしなり」(「又読七則」『丙辰幽室文稿』所収)と述べておられます。

松下村塾での教育と『留魂録』

安政2(1855)年、野山獄から出獄を許された松陰先生は、杉家の一室で謹慎し、当時松下村塾を営んでいた叔父の久保五郎左衛門に「松下村塾記」を書き送っています。そのなかで先生は、「學は、人たる所以を學ぶなり。塾係(か)くるに村名を以てす。誠に一邑の人をして、入りては則ち孝悌、出でては則ち忠信ならしめば、則ち村名これに係くるも辱ぢず。若し或は然る能はずんば、亦一邑の辱たらざらんや。抑々人の最も重しとする所のものは、君臣の義なり。國の最も大なりとする所のものは、華夷の辨なり。今天下は何如なる時ぞや。君臣の義、講ぜざること六百餘年、近時に至りて、華夷の辨を合せて又之れを失ふ。然り而して天下の人、方且(まさ)に安然として計を得たりと爲す。神州の地に生れ、皇室の恩を蒙り、内は君臣の義を失ひ、外は華夷の辨を遺(わす)れば、則ち學の學たる所以、人の人たる所以、其れ安くに在りや。」と述べ、学問の目的が君臣内外の義を正すことにあることを明示されました。

翌安政4(1857)年、先生は、五郎左衛門から松下村塾を受け継ぎました。松下村塾の初代塾長は叔父の玉木文之進であり、その後、久保五郎左衛門が継ぎましたので、松陰先生は三代目です。先生は、野山獄で出会った富永有隣を教授に迎え、周知のように高杉晋作や久坂玄瑞を始めとする多くの弟子を身分の分け隔てなく教育しました。

こうしたなか、安政5(1858)年、井伊直弼が幕府の大老に就くと、日米修好通商条約を朝廷を勅許をえることなく、独断で調印し、反対派の弾圧を始めました(安政の大獄)。これに激昂した先生は、倒幕の意思を固め、水戸や薩摩の藩士が江戸で井伊を討つ計画があるのに呼応して、井伊の代理として京都に上る老中の間部詮勝の暗殺を画策し、藩に武器の提供を願い出ます(「間部要撃策」)。これに驚いた長州藩の首脳は、再び先生を野山獄に幽閉し、松下村塾の閉鎖を命じます。先生は、江戸に遊学中の高杉や久坂などの弟子たちに間部要撃を期待しましたが、高杉等は却って自重を求める「勧告文」を送り返し、先生を敬遠するようになりました。先生は、「僕は忠義をする積り、諸友は功業をする積り」と憤懣を漏らしています。次に先生は、忠実な弟子である入江杉蔵(九一)と野村和作の兄弟に、参勤交代で江戸に向かう藩主敬親の駕籠を途中の伏見で迎え、三条実美や大原重徳などの反幕派の公卿と会わせて倒幕の挙兵をさせる「伏見要駕策」を命じましたが、これも藩の知る所となり、入江兄弟は萩の岩倉獄に入れられました。先生は野村への手紙で「今までの処置、遺憾なきこと能はず。それは何かと云ふに、政府(藩)を相手にしてが一生の誤りなり」と述べ、ついには「草莽崛起、豈他人の力を借らんや。恐れながら、天朝も幕府、吾が藩も入らぬ」と、「草莽崛起」の姿勢を明らかにしています。

安政6(1859)年4月、幕府は長州藩に松陰の江戸召還を命じました。先生は「帰らじと思ひさだめし旅なればひとしほぬるる涙松かな」の歌を遺し、萩を発ちました。江戸についた先生は伝馬町の獄に入れました。下田踏海事件以来、二度目の入獄です。評定所に呼び出された先生の取り調べ内容は、安政の大獄で最初に処断された梅田雲浜が長州に行ったときに面会したというが、いかなる密談をしたかということと、京都御所内に落文があったが、その筆跡が先生によく似ていると雲浜その他が言っている、覚えがあるかという件でした。しかし、先生はこの機会に「至誠にして動かざる者は未だ之れ有らざるなり」の志で、自らの所信を述べて幕吏を説得しようと思い、聞かれてもいない「間部要撃策」などのことを告白してしまいました。これによって、先生は死罪を免れなくなりました。

評定所での取り調べによって、死を覚悟した先生は、牢内で家族親類に宛てた遺書である『永訣書』を認め、その冒頭で「親想ふこころにまさる親心けふの音づれ何ときくらむ」という辞世を示しています。また門人達に宛てた遺書として『諸友に語ぐる書』と『留魂書』を認めています。

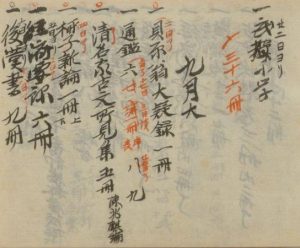

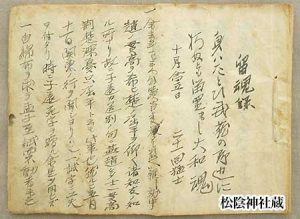

なかでも『留魂録』は、27日の処刑の直前である10月25日から26日にかけて書いた遺書で、先生の深い死生観が示されていて胸を打ちます。先生の死後、先生の亡骸と遺品は、江戸に在った桂小五郎、手附利介、尾寺新之丞、飯田正伯等の門人に下げ渡され、前述したように亡骸は小塚原回向院に埋葬され、遺品に含まれていた『留魂録』は、萩にある高杉晋作、久保清太郎、久坂玄瑞等に送られ、弟子らの間で回覧されました。しかし後に紛失し所在不明になりました。現在残る『留魂録』の実物は、先生と小伝馬町獄の同囚であった沼崎吉五郎という人物が伝えたものです。実は、先生は自らの死後、『留魂録』が獄吏に没収されることを恐れ、同文を二通認めて、一通を沼崎に託していたのでした。沼崎は、伝馬町獄の牢名主を務めていたので、獄吏に顔が利き、獄中で先生から『孫氏』や『孟子』などの講義を受けていたことから深い尊敬を寄せていました。そこで先生の死後は、亡骸や遺品の下げ渡しでも骨を折り、『留魂録』を大事に取っておいたのでした。その後、沼崎は三宅島に流され、その地で明治維新を迎えます。それから年月は過ぎ去り、明治9年に、当時神奈川県県令(知事)に出世していた野村靖(旧名和作)の前に一人の老人が現れます。それは罪を許されて本土に帰ってきた沼崎その人でした。沼崎は野村に松陰先生から預かった『留魂録』を手渡すと飄然と去っていったといいます。かくして、今日我々が『留魂録』の実物を観ることができるのは沼崎のお蔭であり、現在それは萩の松陰神社資料館に展示してあります。

『留魂録』は、冒頭有名な「身はたとひ武蔵の野辺に朽ぬとも留置まし大和魂」の辞世から始まります。評定所における取り調べについて述べ、至誠を以って幕府を説得しようとしたが、奉行の権力的詐術によって死を免れなくなった次第を説いています。また「尊攘堂」と命名した大学校を京都に起こして尊皇攘夷の正論を天下に示すことを入江九一に託し、門人たちに、獄中で志を結んだ堀江克之介や鮎沢伊太夫、長谷川宗右衛門、小林民部などと志を通じる必要を説くなどしております。なかでも見どころは、自らの人生を四季の循環になぞらえた一章です。以下に現代語訳を掲げます。

「今日、私が死を目前にして、平安な心境でいるのは、春夏秋冬の四季の循環ということを考えたからである。

つまり農事を見ると、春に種をまき、夏に苗を植え、秋に刈りとり、冬にそれを貯蔵する。秋・冬になると農民たちはその年の労働による収穫を喜び、酒をつくり、甘酒をつくって、村々に歓声が満ちあふれるのだ。この収穫期を迎えて、その年の労働が終わったのを悲しむものがいるということを聞いたことがない。

私は三十歳で生を終わろうとしている。いまだ一つも成し遂げることがなく、このまま死ぬのは、これまで働きによって育てた穀物が花を咲かせず、実をつけなかったことに似ているから惜しむべきかもしれない。だが、私自身について考えれば、やはり花咲き実りを迎えたときなのである。

なぜなら、人の寿命には定まりがない。農事が必ず四季をめぐっていとなまれるようなものではないのだ。しかしながら、人間にもそれにふさわしい春夏秋冬があるといえるだろう。十歳にして死ぬ者には、十歳の中におのずから四季がある。二十歳にはおのずから二十歳の四季が、三十歳にはおのずから三十歳の四季が、五十、百歳にもおのずからの四季がある。

十歳をもって短いというのは、夏蝉を長生の霊木にしようと願うことだ。百歳をもって長いというのは、霊椿を蝉にしようとするようなことで、いずれも天寿に達することにはならない。

私は三十歳、四季はすでに備わっており、花を咲かせ、実をつけているいるはずである。それが単なるモミガラなのか、成熟した粟の実であるのかは私の知るところではない。もし同志の諸君の中に、私のささやかな真心を憐み、それを受け継いでやろうという人がいるなら、それはまかれた種子が絶えずに、穀物が年々実っていくのと同じで、収穫のあった年に恥じないことになろう。同志よ、このことをよく考えてほしい。」(古川薫全訳注『留魂録』講談社学術文庫)

このように、松陰先生は、生死そのものには重きをおいておらず、志が受け継がれることで身は滅んでも魂は生き続けることを重視しておられます。そのことは、安政6年七月中旬、高杉晋作の「男らしい男として、どういう時に死んだらいいのでしょうか」という質問に対して答えた高杉宛の手紙で、「世の中では、たとえ生きていたところで、体だけが生きていて、心が死んでしまっている・・・・・・という人がいます。その逆に、体は滅びても魂は生きている・・・・・という人もいます。たとえ生きていても、心が死んでしまっていたのでは、何の意味もありません。逆に、体は滅びても魂が残るのであれば、死ぬ意味はあるでしょう。・・・ですから、死んで自分が“不滅の存在”になる見込みがあるのなら、いつでも死ぬ道を選ぶべきです。また、生きて、自分が“国家の大業”をやりとげることができるという見込みがあるのなら、いつでも生きる道を選ぶべきです。」と述べていることにも表れています。

先生の最期

安政6(1859)年10月27日、評定所で死罪を宣告された即日、伝馬町牢獄の刑場で斬首されました。享年三十歳でした。評定所で立ち会った長州藩士、小幡高政の談話によると、評定所に連れて来られた先生は髪や髭はボウボウに伸び、並み居る奉行などの役人を見回す眼光は炯々として凄みがあったと言います。そして死罪の宣告があり、立ち上がって潜戸から出たときに、

我今為国死(我今国の為に死す)

死不背君親(死して君親に背かず)

悠々天地事(悠々たり天地の事)

観照在明神(観照は明神に在り)

との五言絶句の辞世を朗誦しました。

「時に幕吏なほ座にあり。粛然と襟を正してこれを聞く。肺肝をゑぐらるるの思ひあり。護卒また制止するを忘れたるものの如く、朗誦終りてわれにかへり、狼狽して駕籠に入らしめ、伝馬町の獄に急ぐ」

伝馬町の獄に帰った先生は、獄舎の人々に礼を言われ、堀江克之介や長谷川宗右衛門、小林民部等の同志と面会しましたが、会話が禁止されているので、大音声で辞世の詩歌(身はたとひ」の歌と、五言絶句の詩)を三遍朗誦し、その志を伝えました。

先生の最期の様子については、依田学海の日記に、現場にいた吉本平三郎という同心の談として、「奉行死罪のよしを読み聞かせし後、畏り候よし、うやうやしく御答へ申して、平日庁に出づる時に介添せる吏人に久しく労をかけ候よしを言葉やさしくのべ、さて死刑にのぞみて鼻をかみ候はんとて、心しずかに用意してうたれけるとなり」とあり、これほどまでに落ち着いて死んだ者は見たことがないと言って、感動して泣いていたとの話を伝えています。

先生の死については、兄杉梅太郎の談話として感動的な逸話が残されています。

それは、先生が処刑されたころ、先生の実家である杉家では、兄梅太郎と弟敏三郎が共に病床に臥し、父母は看病で疲れ切っていました。そんなある日、先生の母滝は、先生が元気な姿で帰って来て、声をかけようとしたら突然いなくなるという不思議な夢を見、そのことを父百合之助に告げると、百合之助も滝に、実は私、首を切り落とされて、なぜかとても愉快な心地になる夢を見たと告げました。それから二十日ほどして、江戸から先生の処刑の報せが届きました。そのとき、両親は、先日の夢のことを思い出し、指を折って数えたところ、先生の処刑の日が、まさにその夢を見た日と一致することに気づいたのです。思い返せば、先生が江戸に送られる日の前の晩、一日だけ許しを得て家に帰った先生は、風呂場で滝にまた元気な姿で帰ってくると約束していました。先生は夢のなかで現れてその約束を果たしたのです。また父も、夢のなかで首を斬られるのを心地よいと感じたのは、先生が「自分には何も心残りはありません」との思いを伝えるためではなかったと解釈しました。まさに「親想ふこころにまさる親心けふの音づれ何ときくらむ」と詠んだ先生らしく、親子の想いが感応した出来事でした。

先生の死後、遺骸は江戸にいた弟子の桂小五郎(木戸孝允)や飯田正伯に引き取られ、小塚原回向院に埋葬されました。その後、高杉晋作や伊藤博文等の手により、世田谷にある現在の松陰神社に改装され、長州征伐の際に破壊されましたが、木戸孝允等の手で修復されました。いまも松陰神社の境内には、同じく安政の大獄で処刑された小林民部や頼三樹三郎(山陽の子)等と並んで、先生の墓石が佇んでいます。