リンク

-

最近の投稿

Twitter

メタ情報

アーカイブ

- 2023年12月 (1)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (1)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年9月 (1)

- 2022年6月 (1)

- 2022年2月 (2)

- 2021年11月 (1)

- 2021年10月 (3)

- 2021年9月 (2)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (1)

- 2021年1月 (1)

- 2020年8月 (1)

- 2020年4月 (1)

- 2019年12月 (1)

- 2019年10月 (3)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (2)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (1)

- 2019年2月 (1)

- 2019年1月 (2)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (2)

- 2018年9月 (1)

- 2018年8月 (2)

- 2018年7月 (1)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (2)

- 2017年12月 (3)

- 2017年11月 (2)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (2)

- 2017年6月 (3)

- 2017年5月 (1)

- 2017年4月 (1)

- 2017年3月 (3)

- 2017年1月 (5)

- 2016年12月 (1)

- 2016年11月 (2)

- 2016年10月 (3)

- 2016年9月 (2)

- 2016年8月 (2)

- 2016年7月 (1)

- 2016年5月 (2)

- 2016年3月 (4)

- 2016年2月 (2)

- 2016年1月 (1)

- 2015年12月 (3)

- 2015年11月 (3)

- 2015年10月 (1)

- 2015年9月 (3)

- 2015年8月 (5)

- 2015年6月 (1)

- 2015年5月 (2)

- 2015年4月 (3)

- 2015年3月 (1)

- 2015年2月 (2)

- 2015年1月 (1)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (1)

- 2014年10月 (1)

- 2014年9月 (1)

- 2014年8月 (2)

- 2014年7月 (5)

- 2014年6月 (2)

- 2014年5月 (2)

- 2014年4月 (2)

- 2014年3月 (17)

- 2014年2月 (9)

- 2014年1月 (7)

- 2013年12月 (13)

- 2013年11月 (10)

- 2013年10月 (11)

- 2013年9月 (3)

- 2013年8月 (7)

- 2013年7月 (1)

- 2013年6月 (8)

- 2013年5月 (10)

- 2013年4月 (10)

- 2013年3月 (19)

- 2013年2月 (9)

- 2013年1月 (15)

- 2012年12月 (8)

- 2012年11月 (8)

- 2012年10月 (8)

- 2012年9月 (16)

- 2012年8月 (26)

- 2012年7月 (6)

- 2012年6月 (11)

- 2012年5月 (2)

- 2012年3月 (3)

- 2012年1月 (3)

- 2011年12月 (1)

- 2011年11月 (2)

- 2011年10月 (13)

- 2011年9月 (6)

- 2011年8月 (19)

- 2011年7月 (5)

- 2011年6月 (1)

- 2011年5月 (5)

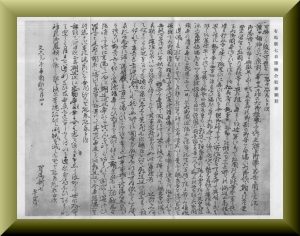

【史料】有馬新七先生楠公社願文(文久元年九月)

可掛(かけま)くも綾(あや)に可畏(かこ)き楠神乃大廣前(くすのきのかみのおほひろまへ)に恐(かしこ)み恐美(かしこみ)も申須(もをす)。神(かみ)の大御稜威(おほみいづ)は天地(あめつち)に光輝(かがや)き御德者(みめぐみ)は萬世(よろづよ)に周(あまね)く充滿(たらは)し、御忠誠者宇宙に照徹坐(ましま)し、永(なが)く我(わ)が天皇命(すめらみこと)の御影(みかげ)の御守(みまもり)と成賜(なりたま)ひ、大御代(おおみよ)は朝日(あさひ)の豊栄登(とよさかのぼり)に榮坐(さかいまし)て、外國乃夷狄等(とつくにのえみしら)も畏(かしこ)み服(まつろ)ひ奉(まつ)りしを近年(このとしごろ)に至(いた)りて外國(とつくに)の夷狄等參來(えみしらまゐき)て畏(かしこ)くも大御國奉汚(おほみくにけがしまつ)らむとすらくを、征夷府(せいいふ)の執事等(しつじたち)忠勤(まめまめ)しき雄心(をこころ)を忘(わす)れ、所々(ところどころ)の海邊(うみべ)に商館を造り邪敎寺を建て、彌荒(いやあら)びに荒(あら)びなすを、今(いま)、現御神(あきつみかみ)と天下所治食(あまのしたしろしめ)す天皇命(すめらみこと)は英明(さかし)く、武(たけ)く坐(ましまし)て、彼(か)の執事等(たち)が曲事(まがごと)を深(ふか)く憂(うれ)い賜(たま)ひ、度々(たびたび)大勅命(おほみごとのり)下(くだ)し賜(たま)ひ、内地(うちつくに)を整(ととの)え夷狄(えみし)を攘除(はらいのけ)賜(たま)える雄々(おお)しき宸襟(みこころ)坐(ましま)しけれど可畏(かしこ)くも勅命(みことのり)を畏美(かしこみ)奉(まつ)らず、朝廷(みかどべ)を輕蔑(あなどり)奉(まつ)り彌(いや)に曲事(まがごと)巧(たく)み、天皇命(すめらみこと)は彌(いや)に宸襟(みこころ)惱(なやまし)賜(たま)ひき。かく宸襟(みこころ)惱(なやまし)賜(たま)えるを諸國(くにぐに)の國守城主等(くにのかみきのぬしたち)一人(ひとり)も勤王(きんわう)の兵(いくさ)を起(おこ)し大御國(おおみくに)鎮奉(しづめまつ)り淸米(きよめ)奉(まつ)れる武臣(もののふ)もなく、一日一日(ひとひひとひ)に大御國(おおみくに)は彌(いや)に疲(つか)れ、天下(あめのした)、萬姓(おほみたから)は彌(いや)に苦(くる)しみ、憤摡(うれた)く遺憾(くちお)しき形勢(ありさま)になむ。かく災難(わざわい)の形勢(ありさま)を神乃大御稜威(かみのおほみいづ)以(も)て荒(あら)ぶる醜臣等(しこおみたち)を誅(つみな)ひ、夷狄(えみし)を攘除(はらひのけ)て、大御國(おおみくに)淸米(きよめ)鎮米(しづめ)て、皇命(すめらみこと)の宸襟(みこころ)靖奉賜(やすめまつりたま)へと奉祈(いのりたてまつる)。正義(まさよし)賤(いや)しき避遠(ひな)の微臣(やつがれ)なれど、安政五年(あんせいいつとせ)、戌午(つちのえうま)の年(とし)秋長月(あきながつき)に内勅命(うちうちのみことのり)を奉護(まもりまつり)て關東(あづま)に下(くだ)り其(そ)が後(のち)にも種々(くさぐさ)謀(はか)りて醜臣等(しこおみたち)を誅(つみな)ひ、夷狄(えみし)を攘除(はらひのけ)の策(はかりごと)に心力を盡(つく)し侍(はべ)りしかど其事(そのこと)空敷(むなしく)成(な)らず如此(かく)宸襟(みこころ)苦(く)しく思食(おもをす)こと如何(いか)で何(いつ)までも望(よそに)觀奉(みまつ)るべき。速(すみやか)に京(みやこ)に參上(まゐのぼ)り荒(あら)びなす醜臣(しこおみ)を討(うち)て朝廷邊(みかどべ)に死(し)なまく欲(ほり)し侍(はべ)れど、京遠(みやことほ)き避遠(ひな)の微臣(やつがれ)の身(み)にして、然(し)かも所々(ところどころ)に關守(せきもり)も嚴重(おごそか)なれば、可爲便(せんすべ)なく今度(このたび)京(みやこ)の有志等(こころあるともがら)に謀(はか)り陽明殿より召上(めしのぼ)せ賜(たま)はむことを申奉(もうしまつ)りき。此事(このこと)成就(なら)ば諸藩有志の國々(くにぐに)を語らひ、勤王(きんわう)の兵(いくさ)を起(おこし)て、宸襟(みこころ)靖奉(やすめまつ)らむ物(もの)ぞと思起(おもひおこ)し侍(はべ)りき。朝(あさ)な夕(ゆふ)なに彌(いや)歎息(なげ)き彌(いや)憤(いきぼほ)り天地(あめつち)に充滿(たらはし)て一向(ひたぶる)に朝廷邊(みかどべ)思奉(おもひまつ)れる眞心(まごころ)を神(かみ)も阿(あ)はれと聞食(きこしめ)し、過(あやまち)けむ罪咎(つみとが)は見直(みなほ)し聞直(ききなほ)し賜(たま)ひて、武事(いくさのわざ)に功業(いさを)ありて、武士(もののふ)の本意(ほい)を遂(と)げ、朝廷邊(みかどべ)を令奉靖(やすめまつらしめ)賜(たま)へと祈禱(いのり)申須(まをす)事乃(ことの)漏落(もれおち)むを幸(さいわ)ひ賜(たま)えと恐美恐美申須(かしこみかしこみもうす)。

辭別(ことわけ)て祈申須(のみまをす)朝廷邊(みかどべ)に忠勤(いそしみ)奉(まつ)り、志(こころざし)を遂(とぐ)る幸(さち)なくば、かくて世(よ)に存命(ながらへ)て空(むな)しく月日(つきひ)を送(おく)りなむは本意(ほい)なき事(こと)にし侍(はべ)れば、速(すみやか)に身死(みまかり)なむ。阿(あ)はれ、神乃御恩賴(かみのみたまのふゆ)に依(より)て、死(みまかり)て後(のち)に荒魂(あらみたま)振起(ふりおこ)し國賊を滅(ほろぼ)しなむと恐美恐美申(かしこみかしこみまを)す。

文久元年辛酉秋九月四日 有馬新七平正義

第六回『保建大記』を読む会のお知らせ

『保建大記』は、崎門の栗山潜鋒(一六七一~一七〇六)が元禄二年(一六八九年)に著した書であり、『打聞』は、同じく崎門の谷秦山が『保建大記』を注釈した講義の筆録です。崎門学では、この『保建大記』を北畠親房の『神皇正統記』と並ぶ必読文献に位置づけております。そこでこの度弊会では本書(『保建大記』)の読書会を開催致します。詳細は次の通りです。

○日時 平成二十九年七月二日(日曜日)午後二時開始

○場所 弊会事務所(〒二七九の〇〇〇一千葉県浦安市当代島一の三の二九アイエムビル五階)

○連絡先 〇九〇(一八四七)一六二七

○使用するテキスト 『保建大記打聞編注』(杉崎仁編注、平成二一年、勉誠出版

【史料】有馬新七先生資料『再び平安城を過ぐるの記』(安政三年十一月二十四日、原漢文)

夫れ険を設け城郭を修むるは国を守る所以之(こ)れ具(とも)に王者の忽(ゆるがせ)にせざる所なり。故に古今帝王、皆険要の守、城郭の国有り。

神武天皇の大和橿原に城し、

祟神天皇の大和瑞城に城し、

天智天皇の近江滋賀に城すの類是れなり。

然して我が先生之(こ)れ有るを恃(たのみ)と存じ為す所以に非ざるなり。故に曰く、徳在りて険在らずと。蓋し君臣情義有り、上下名分正しく、賢を任じ能を使い、有功を賞し、有罪を討ち、祭祀を崇尊し以て民に敬を教え、武を尚び以て朝威を振うを守国の根元を為す所以なり。夫(そ)れ先王、徳光昭明、威霊宇宙を覆い名賢英雄、道臣・大彦、鎌足の如く、徳其の君に協い、王事に勤労し、以て赫赫の業を成し、不庭を攘(はら)い、国家を安んずる所以なり。平安城の地と為すなり、陰を負い、陽に面し、土沃水冽、山河襟帯、実に皇城の地と為し、是(こ)れ以て桓武天皇遷都以来、未だ嘗て移易有らず。然りと雖(いえど)も其の本を修めず、徒らに険要を恃むは、則ち亦以て国を守る能わざるなり。故に保元・治承より以て遷り、乱賊寇乱を為し、元弘・建武に至り則ち車駕しばしば叡山に幸(みゆき)し、皇業遂に吉野に於て偏安す、嗚呼国厥家の有る者にして其の念ぜざるべきか。弘化用辰の冬、武麻呂平安城に至り、鴨川の東桜木街に寓舎し、明年乙巳春、竊竊(ひそ)かに宸極の餘光を仰拝し、その翌年丙牛春正月天皇崩じ、(仁孝天皇と奉称す)涕泣悲哭、豈に言の勝(まさ)らんか。其の後帰郷し、今上天皇即位し、武麻呂草野遠僻に在りと雖(いえど)も竊かに朝廷を仰奉し、君父を忠敬し、名教を維持するの志、未だ嘗て一月も忘懐する能わざること、既に二十餘年。今年安政丙辰冬十一月、再び平安城を過ぎ、東山の秀景、鴨川の清流、其の他山色雲物固(もと)より昔月と異ならずと雖も、人情世体、日に移り月に換え、慨然鄙懐を動かし、宮城前に至り、姓名を述べ伏服敬拝、仰いで宮殿を望み、則ち其の制造昔日と殊に異る。(昔日、宮殿皆小板を以て之を葺(ふ)くも安政甲寅十一月、宮殿炎上是れを以て幕府の之(こ)れを修造し、瓦を以て之(こ)れを葺く。)大息憂歎、何を言うに堪んか。涙を垂れ伏し見に帰る。嗚呼祖宗忠孝以て皇基を建て、文武以て士民を振興し、威霊衆宇を照らし徳澤天下に周(あまね)く寳祚(ほうそ)無窮の神勅、凛凛乎として萬古に照徹す、皇統一種、錦錦天壤と易らず。不幸異端妖教之(こ)れ前に擾乱し、陋儒曲学之(こ)れ後に昏塞し、尋(つ)いで歌学柔惰婬弱の習並び起り、忠孝の道明らかならず。揆文尚武の俗振わず、廟謨遠略の慮(おもんばか)り無く、群卿百僚勢位に狃(な)れ、愉惰に安んじ奮然挺起以て天下義烈勇武の気を激昻する無く、是れ以て皇道日に陸遅し、風俗墜(つい)敗、保元治承以還、名分淆乱、而して乱賊武を接し、覇者並び起り、政権遂に武臣に移る能く名分大儀の巌、得て犯すべからず、亦得て易うべからずの実を弁明し、力を皇室に尽し、忠義偉然千古に卓越する者は、楠公正成一人のみ。然るより以還衆宇永く武人の者となり、永く厥(そ)の初(はじめ)に復(かえ)るなく、四維既に張らず、三鋼遂に横流し、非慨憂憤長大息に勝(た)えざるべけんや。然して竊かに嘗て聞く、今上天皇(諱(いみな)統仁)英邁聰(そう)敏、雄略を好み、皇室の哀墜を深憂し、慨然祖の旧業を振興するの志有り、此の実千載の一遇、人臣節を致すの時なり。且つ方今醜虜辺隙(へんげき)を窺窬し、尤も以て臣子の分を尽さざるべからざるなり。故に草野隦遠の士と雖も、苟くも能く至誠以て朝廷を奉仰し、名分を明し、人心を正し、天下の義気を鼓舞して、上朝廷の威霊を頼り、下人心固有の実然に因り、皇道奚(いづく)んぞ振起せざるべけんや。夫れ朝廷を警衛し、国土を鎮め乱を撥(おさ)め、正に反(かえ)すは、則ち武臣の節、我が忠敬の誠を尽す所以なり。丈夫皇業を振起し、旧昔に還す能わざれば則ち寧んぞ天孫の頑民となすのみならんや。然りと雖も惟だ斯の一念忠義の赤心、炳然丹の如く、死して已(や)まず、耿耿息滅すべからず、感激の余り、聊(いささ)か之(こ)れを記して以て其の志を述ぶというのみ。

冬十一月廿月平阿會牟武麻呂謹記