「今を悲しみ古を慕ふ」といった強斎の心事について、近藤先生は「眼にする御所の今日の寂寞を、嘗て天皇みづから政を執られし古の御世を懐しみ、慕ふのである」と推察しておられます(近藤啓吾『若林強斎』拾穂書屋蔵版、平成23年)。たしかに、これは『雑話筆記』のなかで、強斎が「本願寺ノ勢ホドニモナキ王室」の衰微を危惧していること、また門下の梅津大蔵がよこした問目の第一に「何時ノ世ニ致シテモ、譬ヘバ甲斐ノ武田信玄ノ如クニ、諸国ノ大名面々ニナリテ、人倫乱レ、君モ無キ如クニ罷リ成リ候場ニテ、有志ノ国主処シ様如何致シ候ガ、義ニ合ヒ申ス可ク候乎」とあるのに対して「此の時、王室衰弱、諸侯強盛にして、天下に君なきがごとしと雖ども、しかも皇統綿延として絶えざれば、則ち君臣の義、上下の分は、初めより強弱盛衰を以て変ずべからず。天下は王の天下なり。万姓は王の臣民なり」云々、と答えているのにも明らかであります。

梅津が強斎に問目を送ったのが正徳5年(1715年)。幕府盤石のこの時代に、天下の正統を論じ、武家の専横と皇室の衰退を嘆く強斎の態度は、まことに驚くべきものがありますが、この態度があったからこそ、彼はあくまでも幕府や諸藩への仕官を拒み、天子のまします京都で貧困に耐えながら学問の研鑽に励んだのであります。

しかしその一方で、強斎の仕官は、前述したように、一家の再興を彼に託した父正印の念願でもありました。まさに「忠ならんとすれば孝ならず、孝ならんとすれば忠ならず」といった葛藤に苦しんだ強斎は、病気で失明した父に仕官したといって嘘をつきます。それでも、無論収入はないのですから、満足に病床の父を看病することも叶わず、正印は宝永7年、強斎三十二歳のときに亡くなりました。このことは、強斎にとって生涯の悔恨となったようで、彼は死の直前(享保17年)に書いた『自首』において、文字通り自らの罪を神前に自首しております。短いので以下に全文を掲げます。

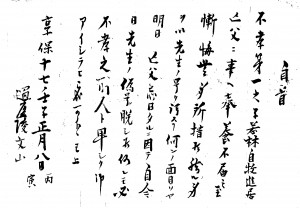

自首

不孝第一之子若林自牧進居、亡父ニ事ヘ奉養不届之至、懺悔無身所措候(身を措く所無く候)。然ル身ヲ以、先生ノ号ヲ汚スコト、何ンノ面目ゾヤ。明日 亡父忌日タルニ因て、自今日(今日より)先生ノ偽号ヲ脱シ候。何レモ必不孝之□(刑)人ト卑シク御アイシラヒ被成可候下候(成られ下さるべく候)。巳上享保十七年壬子正月八日丙寅

過廬陵文山

つまり、不孝第一の子である自分は先生などと呼ばれる資格はないと卑下しているのです。文末の「過廬陵文山(廬陵を過ぐるの文山)」とは、文山こと文天祥が、敵軍による北送の途中で故郷廬陵を通り過ぎた故事を表わしており、強斎はその時の文天祥の心境と自らのそれを重ね合わせたのでした。

(崎門学研究会)