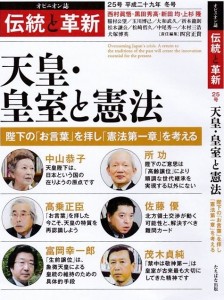

小生の論考が、『伝統と革新』25号(平成二十九年冬号)に掲載されました。タイトルは「我が国における承詔必謹と絶対尊皇の精神について」です。昨今の御譲位の問題に関する愚見を認(したた)めました。是非ともご高覧下さい。

小生の論考が、『伝統と革新』25号(平成二十九年冬号)に掲載されました。タイトルは「我が国における承詔必謹と絶対尊皇の精神について」です。昨今の御譲位の問題に関する愚見を認(したた)めました。是非ともご高覧下さい。

この度、愛媛の俊秀である三浦君が「ひの会」の会報を復刊されることになり、不肖ながら小生にも執筆依頼が来たので、ここに謹んで一筆啓上する。

この度、愛媛の俊秀である三浦君が「ひの会」の会報を復刊されることになり、不肖ながら小生にも執筆依頼が来たので、ここに謹んで一筆啓上する。

三浦兄弟との出会い

小生と三浦君との出会いは、昨年(平成二十七年)十月に行った梅田雲浜先生生誕百五十年記念墓参にさかのぼる。梅田雲浜は、幕末勤皇志士の先駆けであり、安政の大獄で井伊直弼によって弾圧され命を落とした人物である。小生は、かねてより山崎闇齋の創始した崎門学を研究していたところ、この梅田雲浜が山崎闇齋の孫弟子である若林強齋の創始した望楠軒で学んだ、いわば崎門学の正統に連なる人物であることを知り、ちょうど昨年度が雲浜の生誕百五十年にあたることから、東京の浅草にある雲浜のお墓参りを有志でやろうという事になり、ネットで参加者を募ったところ、それを知った三浦兄弟が愛媛から夜行バスを乗り継いで参加してくれたのが彼らと知り合ったきっかけである。墓参りの後の一献で国事を談ずるや、たちまち意気投合し、同志の契りを結んだ。

以来兄弟との交流が始まり、彼らが愛媛にいる間は、ひの会のメンバーと一緒にスカイプで勉強会をしたり、また三浦兄が御上京の折には、昨今の情勢や学問の方向性などについてじっくり語り合うことが出来た。なお、勉強会では、これまで浅見絅齋の『靖献遺言』や若林強齋の『中臣祓師説』、また竹内式部による『中臣祓講義』などを読み、主として崎門・垂加の学の研鑽に努めている。兄弟は年齢も若く、学問に開眼して日も浅いとのことであるが、英志高邁にして才気煥発、尊皇愛国の熱情に満ち溢れている。そんな兄弟を小生は心から尊敬し、彼らとの知己を得た神計らいに感謝している。

安倍首相の「愛国詐欺」

さて、今年(平成二十八年)七月の参院選で自民党が大勝し、改憲勢力が憲法改正の発議に必要な衆参両院の三分の二に達した。これにより安倍首相は、かねてよりの政治的悲願である憲法改正に乗り出すと思われる。安倍首相は、かねてから保守主義の再生を掲げ、「戦後レジームからの脱却」や「日本を取り戻す」などといって政権を奪取した人物である。たしかに第一次安倍内閣では戦後における反日左翼教育の根拠となっていた教育基本法をはじめて改正し、防衛庁を防衛省に格上げするなど、称賛に値する治績を残したが、平成二十四年に第二次安倍内閣が発足して以降は、本来の約束に違い、保守層の期待に背くような政治を行っている。

たとえば、昨年末の電撃的な日韓「慰安婦合意」は実にひどいものであった。安倍首相は、元来いわゆる「従軍慰安婦」の存在を否定し、第一次安倍内閣の時も、慰安婦問題に関して「軍による強制連行の証拠はない」とする閣議決定をしている。にもかかわらず、この「合意」では、我が国が韓国に対して、「従軍慰安婦」の存在を認めて謝罪し、十億円もの賠償金を支払うことになった。これはあの売国的な民主党でもなしえなかった歴史的暴挙である。

また、第一次安倍内閣は、小泉政権下における行き過ぎた「構造改革」を修正し、郵政造反議員の復党を認めるなどしたが、第二次内閣以降は、次第に構造改革路線に回帰し、竹中平蔵等、構造改革を主導した新自由主義者を産業競争力会議や規制改革会議のメンバーにして、TPPや外国人移民の受け入れといった諸々の市場自由化政策を推し進めている。こうした一連の自由化政策は、かつて安倍首相が謳った「瑞穂の国の資本主義」と明らかに矛盾する。

安倍首相は憲法改正によって集団的自衛権の行使を可能にし、それによって「日米同盟」を強化する必要があると主張しているが、その際のその主張の根拠として挙げているのが、昨今における中国の海洋進出や北朝鮮の核開発の脅威である。しかし中国の海洋進出が脅威ならば、なぜ政府はいちはやく自衛隊を尖閣諸島に送って実効支配を固めようとしないのか。(事実、安倍首相は、かつて平成二十四年に起きた中国の活動家による魚釣島への不法上陸に対して、当時の民主党政権が船長以下の不法行為者を送還して世論を激昂させた際、政府に抗議声明を出し、そのなかで「政府は尖閣諸島に必要な人員を配置し、灯台や避難港を整備するなど、管理の強化に取り組む」ことを強く要請していたのである。)また、北朝鮮の核開発についてもこれに対抗する手段は、我が国の核武装による相互核抑止しかない。これらの対策は個別的自衛権の問題であり、憲法改正を必要としない。つまり安倍首相の政治決断の問題なのである。

対米従属の実態

それでも、安倍首相が集団的自衛権に固執しているのは、日本のためというよりもアメリカのためである。アメリカの対日要求は冷戦以後エスカレートし、「日米構造協議」や「年次改革要望書」などによって露骨な市場自由化圧力が加えられた。また歴史問題に関しても、アメリカは対中抑止の戦略上、日韓の対立を嫌い、我が国の韓国に対する譲歩を求めて続けてきた。それでいて、尖閣有事に際しては我が国を守ると約束しながら、我が国による尖閣諸島の実効支配については、日中間の対立を煽るとして反対してきたのである。このように我が国の政治決断にとって最大の障害となっているのは、他ならぬアメリカの存在なのであり、安倍首相はその外圧に屈したのである。

もっとも、安倍首相としては、「自由や民主主義」という価値を共有するアメリカとの同盟関係を維持することが、上述したように中国や北朝鮮の脅威を封じ込める唯一の戦略と考えているのであろう。しかし、ここで見落としてはならないのは、そうした「自由や民主主義」への信奉が、我が国体の尊厳を傷つけ、国家における自主独立の気概を喪失させてきたということだ。この自主独立の気概の喪失こそが、我が国が外敵から侮りを受ける根本の原因であることをいい加減理解すべきだ。

我が国体の尊厳なる所以

いうまでもなく、我が国は万世一系の天皇陛下を主君に戴く天皇国である。天皇陛下は天照大神の御子孫として我が国に君臨され、祭政一致の統治を通じて国民と利害苦楽を共にして来られた。また国民も陛下の臣民として忠節を尽くし、一度の革命を経ることなく皇統を守護し奉って来たのである。この君臣の関係を貫く大義こそ、我が国体の尊厳なる所以なのであって、それはアメリカ由来の「自由や民主主義」という価値とは本来相いれないのである。

周知の様に、先の敗戦以来、我が国はアメリカによって「個人主義」や「国民主権」、「政教分離」といった諸原則を掲げる憲法を押し付けられ、現在も日米安保条約や地位協定の下で五万人近い米兵や軍関係者が我が国の領土に存在している。しかしこの「個人主義」や「国民主権」、「政教分離」という原則は、「君民一体」、「天皇主権」、「祭政一致」を旨とする我が国体の本義と真っ向から対立するものであり、米軍の正体は、中朝を封じ込めるための抑止力ではなく、天皇を戴く我が国体を封じ込めるための権力装置に他ならない。

まさにこうしたアメリカ支配の現実こそ、安倍首相が脱却をめざす「戦後レジーム」であるはずであるが、上述したように、安倍首相は憲法改正によって「日米同盟」ならぬ「対米従属」を強め、「構造改革」路線への回帰による一連の市場自由化政策によって、我が国の経済構造をより対米依存的なものに作り替えようとしている。ただ一方で、現在のアメリカは、慢性的な財政赤字を抱える中で、孤立主義的な傾向を強めており、対日政策にコミットする意思も能力も薄れてしまっているとも言われている。

よって、このようななかで、我が国が真の独立を取り戻し、光輝ある国家として生き残る唯一の道は、何よりも我が国体の尊厳なる所以である君臣の大義を振り起こし、アメリカの支配下から脱して、本来の「瑞穂の国の資本主義」に相応しい、自立した経済システムを確立する他ないと確信する。その上で、小生が崎門学を学ぶのも、この学問がまさに我が国体の尊厳なる所以を明らかにし、君臣・内外の分別を正すことを要諦とするからである。今後とも三浦兄弟を始め、ひの会の方々と切磋琢磨し、道の究明に努めて参る所存である。

先日、弊会顧問の坪内隆彦氏が新著『GHQが恐れた崎門学』(展転社)を上梓された。本書は、江戸時代前期の儒者・神道家である山崎闇齋が創始した崎門学を基調に、幕末志士に影響を与えた五冊として浅見絅齋の『靖献遺言』、栗林潜鋒の『保建大記』、山県大弐の『柳子新論』、蒲生君平の『山陵志』、頼山陽の『日本外史』を取り上げ、それぞれの史的背景や根底思想について論じている。

実はこの崎門学と大アジア主義は、浅からぬ因縁を有している。若き日の頭山満等、玄洋社の志士たちが、興志塾の高場乱から『靖献遺言』の熱血講義を受け、忠孝義胆を養ったことは知られているが、頭山が「五百年に一度の傑物」と称した荒尾精もまた陸軍士官学校時代に根津一(東亜同文書院初代院長)や花田仲之助(満州義軍を組織)等の同志と『靖献遺言』を愛読し、その節義の純正なことから「靖献派」の領袖として畏敬された。荒尾は最初陸軍参謀のシナ部付として大陸に雄飛し、岸田吟香の開いた売薬店である樂善堂の支店を漢口に開いて諜報偵察に当たった。その結果、西欧の東亜侵略に対抗する為に日清が提携する必要性を痛感し、上海に後の東亜同文書院の前身となる日清貿易研究所を設立した。

漢口樂善堂の出身で、日露開戦に先立ちいち早く新疆イリ方面の探査に赴いた浦敬一は、平戸崎門派の重鎮である楠本碩水の門人である(浦に関する詳細は別稿「清国改造を志し、新疆偵察の途上で消息を絶った東亜の先覚烈士、浦敬一」参照)。この平戸崎門派については、上述した坪内氏の新著でも触れられており、なかでも碩水に師事した岡彪邨(通称、次郎)は、上述した荒尾精の日清貿易研究所に入り、日清戦争に際しては陸軍通訳官として従軍した。また宮崎滔天の兄である宮崎八郎もまた、慶応三年、碩水の下を訪れ、僅か二か月の短期間ではあったがその薫陶に浴している。大アジア主義者、宮崎滔天を見出した犬養毅の五世祖は、若林強齋の学塾である望楠軒の門人に名を連ねた犬養訥齋であり、代々崎門学は犬養家の家学として継承された。訥齋という号は、その師強齋が、彼の多弁を戒めて命名したものとも言われる。犬養の没後、その筐底から発見された詩稿には、次のような五絶一首がある。

補世新無効。傳家有舊書。

不如田二頃。耕讀臥吾廬。

吾五世祖訥齋先生。以闇齋派經學垂帷。

爾來繼家學四世。至予斯學荒矣。

すなわち、犬養は家学の荒廃を憂い、その復興を念じているのである。彼が、明治四十三年に生起した南北朝正閏問題において、崎門派の内田周平と協力し、議論を南朝正統論に導いたのは、その思想的面目を明白に示す事績といえよう。

このように、崎門学と大アジア主義を結び付ける証拠は多いが、なかでも上述した平戸崎門派の出で大アジア主義と関係を持った人物は上述した以外にも何人か見出される。そこで以下では黒龍会編の『東亜先覚志士記伝』をもとに、それらの関係人物を列挙し、それぞれの略歴を摘記する。

岡幸七郎

明治元年七月二十一日平戸生まれ。岡彪邨(通称次郎)の弟。家は代々松浦藩士。少壮期に兄次郎と共に楠本碩水の門に学ぶ。明治二十九年大陸経綸の志を抱きシナに渡航し、上海に留まってシナ語を修め、次いでシナ中部の各省を旅行踏査し、同地の地理人情風俗に精通する。後に漢口に居を構え、日露戦争に際しては陸軍通訳官として従軍した。戦後、漢口で『漢口日報』を発刊し、社長として健筆を振るう。漢口在留すること三十年、その間、日本居留民会長を十数年務めた。昭和二年、健康を害して一時帰国の際、郷里の平戸で長逝した。

沖禎介

明治六年、平戸の出身。十三の時、長崎中学校に入り、次いで熊本濟々黌に転校し、さらに熊本第五高等学校に入学したが、中退して明治二十六年上京し、病を得て帰郷、静養の傍ら楠本碩水の門に入る。その後二十六年再び上京して当時の東京専門学校(早稲田大学)に入学するも神経痛を患い退学、病癒えて後は、内田良平と親近して黒龍会に出入りした。三十三年、慨然としてシナ渡航の志を起こし、三十四年には北京に赴いて東文学社(日本語学校)の教師となった。折しも日露の風雲急を告げ、北京公使館付武官が対露特別任務班組織のため決死の志士を募るとこれに応じ、三十七年二月に戦端が開かれて間もなく横川省三等と北満に潜入したが、ロシア兵に捕らえられてハルピン郊外で銃殺刑に処された。享年三十一。

楠本正徹

明治八年平戸出身。楠本端山・碩水兄弟の甥に当たり、幼少にして端山・碩水に学んだ。軍人を志し、十四の時上京、杉浦重剛の門に入る。しかし近眼の為軍人の道を諦めてからは報国の志を抱いてロシア語とシナ語を学び、日清戦争の際には軍属として威海衛の攻略に武勇を発揮した。三国干渉以降。ロシアへの痛憤止まず、二十九年内田良平と共にウラジオストクに渡航して極東情勢の調査に努めた。さらに、露清韓三国国境地帯の実情を調査するため、二十九年十月単身ウラジオストクを発し、厳寒を犯して間島地方の地理情勢を調査した後ウラジオストクに帰還するも、凍傷が悪化し、内田等の懇篤な看病にもかかわらず客死した。享年二十三。

菅沼貞風

慶応元年、平戸の出身。十五歳で楠本端山に入門して学に励み、藩主松浦侯の世子の侍伴となる。さらに十八の時に碩水の門に学び、東京に遊学して東京帝国大学古典科講習科漢書部に入学、主として内藤湖南の教えを受ける傍ら『大日本商業史』を編述した。これが評価されて二十一年古典科を卒業後東京高等商業学校の教師に就任した。さらに大学卒業に先立って『新日本図南の夢』と題する冊子を著し我が国による北守南進の東亜経綸策を説いた。『東亜先覚志志士記伝』いわくその精神は「スペインと戦いルソン(フィリピン)を独立せしめ東洋の元気を振作し、南洋諸島を連ねて一団となし、攻守の同盟を締結し、シナがルソンに寇せば我が国はその首を制し、シナが我が国に寇せばルソンがその尾を撃つの計を決し、以てシナをして我国の侮るべからざるを知らしめなば、東亜連合の策は茲に成り、東洋の元気を振作し得るであろう」というものであった。この図南の策を実行せんと試みた彼は、教職を辞し、福本日南と謀って二十二年四月、横浜を発して南洋の実情調査に赴いた。そして同月にはマニラに到着し鋭意実地調査に努めたが七月に至ってコレラを発病し容態急変して不帰の客となった。享年二十五。

大体以上であるが、ではなぜ崎門派はアジアを目指したのかという点が問題になる。前述した荒尾精は、『宇内統一論』を著し、「天成自然の真君」たる天皇を戴く我が国の世界的な天命を説き、いわば皇道恢弘としての興亜思想を唱えた(詳細は別稿「興亜の先達、荒尾精の『宇内統一論』を読む」参照)。この他に、特筆すべきもう一人の人物は明治の民権家である杉田定一である。彼は嘉永四年越前福井藩の出身であり、新聞記者から民権家に転じて板垣退助と共に「愛国社」を再興した。さらに明治十七年、清仏戦争が起こると東亜前途を憂い、単身上海に渡航して、同志の中江兆民や植木枝盛等と共に「東洋学館」を設立した。杉田は頭山や寺尾亨に次ぐシナ革命の同情者とされる。そんな杉田が思想的影響を最も受けたのは、勤王僧の道雅上人と福井の藩儒である吉田東篁であり、なかでも吉田は橋本左内の師として崎門学を伝授した人物として知られる。杉田は両師を回顧して次のように述べている。「吉田東篁先生は、道雅上人の慷慨気節を尊ばれたのと違い、至極温厚篤実の人であった。それで道雅上人からは尊皇攘夷の思想を学び、東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなって、後年板垣伯と共に、大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権を尊ぶと共に民権を重んずる、明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのであった。抑々君主の大御心は、常に『民安かれ』と願わせらるる御心であると信ずるので、内においては、藩閥政治に反対し、外においては、東洋の自由を主張したのである。欧米に向って反抗したのも、彼が東方に向って圧制を試むるからであって、我れより欧米を圧制するようであってはいかぬ。そこで日本は終始一貫して王道の大精神に則らねばならぬと、深く確信した次第である」(『杉田鶉山翁』)。

(大アジア研究会)

中国夷狄の名、儒書に在り来ること久し。其れ故吾国に在て、儒書盛んに行れ、儒書を読む程の者、唐を以て中国とし、吾国を夷狄とし、甚き者は吾夷狄の地に生れたりとて、悔み歎くの徒之有り。甚だしきかな。儒書を読む者の読み様を失て、名分大義の実を知らざること、哀れむ可きの至りなり。夫れ天地の外をつつみ、地往くとして天を戴かざる所なし。然れば各其の土地風俗の限る所、其の地なりなりに天を戴けば、各一分の天下にて、互いに尊卑貴賎の嫌いなし。唐の土地九州の分は、上古以来打ち続き風気一定相開け、言語風俗相通じ、自ずからそれなりの天下なり。其の四方のまわり風俗の通ぜざる所の分は、それぞれの異形異風の体なる国々、九州に近き通訳の達する分は、唐より見れば自ずから辺土まわりの様に見うれば、九州を中国とし、外まわりを夷狄と称し来る。其れを知らずして、儒書を見、外国を夷狄と云う様、有とあらゆる万国を皆夷狄と思い、嘗て吾国の固より天地と共に生じて、他国を待つことなき体を知らず。甚だしき誤なり。或る人曰く。この説尤も明らかに正しく、千載の曚を啓く。名教の益何か是に如ん。去りながら疑う可きことあり。一々是を問わん。

夫れ唐九州礼儀の盛んなる、道徳の高大なること及ぶべきことなし、然れば中国を主にして夷狄これを慕うこと、自ずから其の自体相応たるべし、曰く先ず名分の学に道徳の上下を以て論すること置き、大格の立ち様を吟味すること第一なり。されば徳の高下かまわず、瞽叟の頑といえども、舜の父たること天下に二つなし。舜吾親は不徳なりとて、我と賤しみ、天下の父の下に付かんと思う理なし。ただ己が親に事へ、終に瞽叟豫(よろこび)を底(いた)して、却って天下の父子定まる様に成りたるは、舜の親に事るの義理の当然なり。さあれば吾国に生れて、吾国たとえ徳及ばざるとて、夷狄の潜号を自ら名乗り、兎角唐の下に付かねば成らざる様に覚え、己が国の戴く天を忘るるは、皆己が親を賤しむる同然の大義に背きたる者なり。況や吾国天地開けて以来、正統続き、万世君臣の大綱変わらざること、是三綱の大なるものにして、他国の及ばざる所にあらずや。其の外武毅丈夫にて、廉恥正直の風天性に根ざす。是れ吾国の勝れたる所なり。中興よりも数々聖賢出でて、吾国を能く治めば、全体の道徳礼儀、何の異国に劣ること有らん。其れを始めより自ら片鱗の如くに思い、禽獣の如くに思い、作り病をして歎く輩、浅ましきことにあらずや。是を以て見れば、儒書説く所の道も、天地の道なり。吾学んで開く所も、天地の道なり。道に主客彼此の間なければ、道の開けたる書に就いて、其の道を学べば、其の道即ち我が天地の道なり。たとえば火熱く水冷たく、鳥黒く鷺白き、親のいとおしく君の離れ難き、唐より云うも、吾より云うも、天竺より云うも、互いにこちの道と云うこと無きが如し。其れを儒書を読めば唐の道々とて、全体風俗ともに正念を遷され、手をあけて渡す様に思い違えるは、皆天地の実理を見ずして、聞見の狭きに遷さるる故なり。

或ひと曰く、是れ尤も著し。去りながら九州の大国、吾が日本の小国、何として同口に有るべき。曰く、是亦前説の通りにて何の疑うことなし。左様に云はば、せいの高き親は親にて、小男も親は賤しいに成るべきや、大小を以て論じること、全く利害の情より出る故なり、況や万国の図を以て見れば、唐の幅はわずか百分の一にも及ばず、唐を十程合わせたる国幾個もあり、其れを中国と立て、唐を夷狄と云わば、唐人服せんや、或る人曰く、是亦明らかなり、然るに周礼土圭の法有りて、日月の影を測れば、嵩嵩山中国に当り、日月の景全きと云えば、天然自然の中にあらずや、曰く其れも唐の真ん中にて云えばその通りなり、日赤道をくるりとまわれば、赤道の下通り何れか日影の中にあらざらん、所々にて日中の影を測れば皆同じことなり、且つ楚呉の地などは古夷狄の地にて、孟子にも南蛮鵙舌と譏ってあり、春秋にも夷狄に会釈(あしら)ってあり、去れども、周の末呉楚次第に繁昌して唐と張り合い、秦漢以後、歴々の中国となり、南北朝以来は、天子の都となり、後は朱子なども建人なれば、則ち古呉楚の地にて、今は中国中国と云うのかぶなり、すれば、唐の地開闢以来そろそろと切り広げ、其の声教威勢の及ぶだけ程づつ、広がれば、一天子にて統べ治まるなりを中国と立て来たりたる者なり。此の末韃の地天竺の地も次第次第に治まりて、唐の天子より江南の如くにならば、唐人の口よりは皆中国と云うべし、すれば土圭の影の穿鑿もいらず、只風化の及ぶ所にて云うより外のことなし、且つ三苗の国、淮夷徐戎の類則九州の境内にて、其のまま夷狄にしてあり、況や万国夥しき国なれば、舟車の及ばざる所、又何様聖賢の有りて治むるも知らず、それを頭から中国と云うからは、ひしと夷狄と会釈(あしら)って賤しむこと甚だ以て偏私なり。

或る人曰く、是亦誠に異議の云われざることなり。去りながら春秋の説を以て見れば、中国の教えに従うは中国を以て会釈(あしら)い、夷狄にて変ずること能わざれば、夷狄にすると有れば、風化の及ぶ所皆中国と云うこと明らかなることにあらずや、曰く其れなれば、唐九州も皆袵を左にし言侏離ならば、頓と夷狄と名付くべきや、徳を以て夷狄と云えば、九州も徳あしくなれば夷狄に成り、日影を以て云えば九州より外に徳堯舜に成りても夷狄の名ははげぬに成る、是皆矛盾す、又大小を以て云えば、唐より大きなる国有り、開闢を以て云えば、各国面々の開闢なり、どちよりどう論じても、唐を中国とし、其の外を皆夷狄と賤しむこと、一つとして理の通ずることなし、皆是儒書を読む者の眼力明ならず、見識大ならざるの弊なり。

或る人曰く、加様に聞けば粉るること更になし、然らば聖人中国夷狄の説は皆式わけなしに我国贔屓に私を以て云いて、今聖賢の道を学ぶ者、皆用いざる所か、曰く是さきに云う如く、其の国に生れて、其の国を主とし、他国を客として見れば、各々その国より立つる所の称号有る筈なり、道を学ぶは実理当然を学ぶなり、吾国にて春秋の道を知れば、則ち吾国即ち主なり、吾国主なれば天下大一統のなり、吾国より他国を客と見る、即ち是孔子の旨なり、それら知らず、唐の書を読むから、唐贔屓に成りて、兎角唐からながめる日本のなりに遷り覚えて、兎角夷狄夷狄とあちへつられる合計りするは、全く孔子春秋の旨とうらはらなり、孔子も日本に生るれば、則ち日本なりから春秋の旨は立つ筈なり。是則ちよく春秋を学びたると云う者なり、すれば今春秋を読んで日本を夷狄と云うは、春秋の儒者をそこなうにはあらずして、よく春秋を読まざる者の春秋をそこなうなり、是則ち柱に膠して琴を調うるの学と云う者、全く窮理の方を知らざる者なり。

或る人曰く、かくの如くならば、あすが日唐より堯舜文武の様なる人来て唐へ従えと云わば従わざるか、然るべきか、曰く是言うに及ばざることなり、山崎先生嘗て物語りに、唐より日本を従えんとせば、軍ならば堯舜文武が大将にて来るとも、石火矢にても打ち潰すが大義なり、礼儀徳化を以て従えんとするとも、臣下と成らざるがよし、是則ち春秋の道なり、吾が天下の道なりと云えり、甚だ明らかなることにて、許魯齋が宋を徳で服させんと云うが誤りと同じことなり。古より吾国遣唐使をつかわされ、足利の末に唐の勅封を拝受するあ、皆名分を知らざるの誤りなり、もし唐に従うを好しとせば、吾国の風俗を更えて、頭をあげぬが大義なるべし。其れなれば吾親を人の奴僕とし、乱賊の名目を付け、踏みつけ賤しむる同事の大罪なり、況や吾国にて各其の徳修まれば、各国にて道行わるるのなりにて好き筈なり、漢唐以来徳の是非管(かまわ)ず、兎角唐の下に隷(つ)けば、好い国じゃと褒めて有るは、皆唐国を主とするより云いたる者なり、吾国も吾国を主として他国従い附けば撫按ずるがよし、此の方より強いるにあらず、其れより唐より日本を取ろうとするも誤り、日本より唐を取ろうとするも無理なり、さて又三韓国の如きは、吾国より征伐して従えたる国ならば、其の為に今に吾国へ使を通じ、帰服する、是吾国の手柄なり、又三韓の国より云わば、面々の国を立て主とするがあの方の手柄なり、吾親を無理にても、人に頭をはらせぬが其の子の手柄なり、人の親は其の親を人に頭をはらせぬが手柄なり、面々各々にて其の国を国とし、其の親を親とする、是天地の大義にて、並び行い戻らざる者なり。

或る人曰く、然らば何れの国にもせよ、極めて風俗悪しき韃靼の類などは如何有るべき、曰く左ればのこと、前云う通り、皆其の国の心がけ有る者は、其の国を道を以て明らめ風俗正しくなれば舜の瞽叟豫を底すと同じことなり、去りながら其の間ともに徳を以て言う故なり、風俗はともあれ、何であろうと先ず吾国は吾国なりの天地なり、其の説前に言う所の如し。

或る人曰く、然らば日本を中国とし、唐を夷狄として好からんか、曰く、中国夷狄の名、其れ共に唐より付けたる名なり、其の名を以て吾国に称すれば、其れともに唐の真似なり、但吾国を内とし、異国を外にし、内外賓主の弁明なれば、吾国と呼び、異国と云えば、何方にても皆筋目違わず、此の他言うべきことあれども、皆前の筋にて推せば、往として明らかならざることなし、予前日本を中国とし、異国を夷狄とすることを述ぶと云えども、中国夷狄の字に付いて紛々の論多ければ、今又名分をつめて論ずること此の如し。

或る人曰く、然らば孔子世に出でて、兎角唐は中国なり、どこもかも外は皆夷狄なりといはば如何、曰く其れが孔子の旨ならば、孔子といえども私なり、吾親を兎角きたなそうに云うが道じゃと云えば、孔子の詞でも用いられず、されども孔子なれば必定左様に云わぬ筈なり、其の証拠はと云えば春秋なり、其の旨前に言う所の如し。劉因中国の一段も、又劉因が日本人なれば、則ち日本が本国にして異国に仕えざる筈なり、義理は其の時其の地それぞれの主とする当然を知ること、是中庸の正義第一なり、されども儒者中国夷狄の説、滔々として皆然れば、今更遽に合点の明らかに有るべきこと無けれども、此の義大名分、大正統、三綱五常君臣彼此の大分大義是より大なること無ければ、此の筋明らかならざれば儒書を読んでも乱賊の類に落ち入ること、極めて歎くべきこと、能々詳らかにすべき者なり、畢竟中国夷狄の字、儒書に在るからして加様に惑う、儒書を読まざるときは其の惑いなし、大凡儒書を学んで却って害を招くこと、湯武の君を伐つこと苦しからずと云い、柔弱の風を温和と云う様なること幾個もあり、皆儒書の罪にあらず、儒書を学ものの読みぞこない、義理の究めぞこないなり、聖賢天地の道を闡き、万世に示せば、儒書の様なる結構なる義理は云うに及ばざれども、学びそこなえば加様の弊あり能々省み窮むべきことならずや。